Voiture électrique : bornes ou points de recharge, il faut savoir !

La suite de votre contenu après cette annonce

Trop souvent encore la confusion règne entre « borne » et « point » de recharge. Y compris et surtout dans les annonces en provenance des instances publiques. Ces termes ne sont cependant pas parfaitement synonymes.

Objectif 100 000 bornes

Depuis maintenant 10 ans, la confusion règne en matière de définitions au sujet de la mobilité électrique. C’est le cas dans les médias, sondages, chez les constructeurs en automobiles, et dans les annonces officielles. Plusieurs notions sont concernées. Ainsi les voitures électriques auxquelles sont régulièrement assimilés les modèles hybrides. Et aussi concernant les bornes et points de recharge.

Comment les médias généralistes s’y retrouveraient-ils, puisque les ministres eux-mêmes mélangent les appellations ?

En cas d’école, ce document daté du 12 octobre 2020, intitulé « Objectif 100 000 bornes ». Que lit-on quelques lignes plus bas ? « […] objectif fixé par le président de la République de 100 000 points de charge ouverts au public ».

Borne de recharge

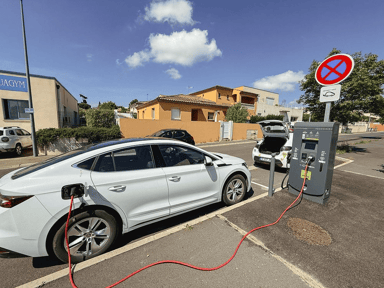

Pour le grand public, ce qui apparaît le plus visible, c’est la borne de recharge. Elle est le plus souvent matérialisée par un coffrage installé en voirie. Il en sort parfois plusieurs câbles. Ainsi avec les chargeurs rapides pour la recharge AC 43 kW et DC avec connecteur CHAdeMO et prise Combo CCS.

Les bornes dites « accélérées » sont pour la plupart équipées de plusieurs prises. Aujourd’hui encore : ancienne prise Type 3, prise Type 2 en voie de généralisation, et domestique E/F renforcée.

Sont aussi considérés comme des bornes de recharge, les boîtiers muraux, désignés habituellement sous le terme « Wallbox ». Une simple prise renforcée, symbolisée par le modèle de prise Green’Up de Legrand, peut-être appelée « borne de recharge ». Après tout, pourquoi pas !?

Les termes « borne » et « point » de recharge ne sont pas synonymes. Pourquoi ? Parce qu’une borne abrite le plus souvent plusieurs points de recharge.

Point de recharge

Qu’est-ce qu’un point de recharge ? Il s’agit d’un équipement qui permet la recharge des batteries d’un véhicule électrique. Plus précisément d’un seul engin à la fois.

Est-ce à dire que 4 connecteurs sur une borne forment 4 points de recharge ? Eh bien non ! Nombre de bornes installées en voirie présentent 4 connecteurs. D’un côté, comme de l’autre, une prise Type 2 et uneType E/F pour la recharge lente. En variante : Un connecteur Type 3 peut se trouver à l’opposé d’un Type 2. Utiliser l’un d’eux condamnera la prise de type domestique du même côté. Et inversement. Dans ce cas, l’ensemble prise Type 2 + connecteur E/F constitue un seul point de recharge.

La borne de notre exemple ci-dessous compte 2 points de recharge. Ces derniers sont aussi désignés parfois par les sigles EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) et PDC (Point de charge). Le nombre de places réservées devant une borne renseigne sur son nombre de points de recharge. Deux emplacements correspondent ainsi à deux points de charge.

Mauvaises surprises

Plusieurs mauvaises surprises résultent directement d’une inclusion de plusieurs connecteurs sous un point de recharge. Déjà l’impossibilité de brancher un chargeur de scooter électrique quand une voiture est connectée du même côté. Sur les bornes rapides : l’indisponibilité de la recharge en CHAdeMO quand le câble Combo CCS est mobilisé.

Beaucoup d’électromobiliens auront remarqué une baisse de la puissance de recharge sur les bornes accélérées. Elle intervient quand 2 voitures électriques sont reliées au même matériel. La puissance est divisée par 2 le plus souvent. On passe alors de 22 à 11 kW. Mais aussi, plus curieusement, de 7 à 3,5 kW pour les voitures électriques embarquant un chargeur plus modeste. Ici, la distinction borne/point de recharge n’est pas en cause. C’est la gestion du matériel en fonction de la puissance de raccordement au réseau. L’ajustement est cependant sommaire : 0 %, 50 % ou 100 % de puissance.

Station et hub de recharge

Station et hub de recharge ne sont pas non plus synonymes. Le premier désigne un ensemble de bornes proposées par un même opérateur. Dans une rue, une borne isolée peut aussi être considérée comme une station de recharge. Mais cette dernière peut aussi compter plusieurs chargeurs rapides, à l’image des sites ouverts par Tesla ou Ionity.

Et un hub ? Les hubs de recharge sont amenés à se développer. Il s’agit de zones pouvant abriter plusieurs stations de même opérateur ou d’opérateurs différents. Exemple, sur une même zone, des superchargeurs Tesla, des bornes ultrarapides Ionity, et du matériel Izivia.

Maillage et réseau

Seuls vrais synonymes dans le monde de la recharge des véhicules électriques, les termes « maillage » et « réseau ». Ils désignent un ensemble de bornes placées sous un même pavillon. Par exemple celles installées par un syndicat d’énergie départemental. Ainsi le réseau Brev’Car mis en place par le SDE des Côtes-d’Armor.

Mais attention, un peu par abus de langage, des opérateurs divers vont évoquer leur propre réseau. Alors qu’il sera en fait l’addition de plusieurs maillages dont ils ont la gestion en mission. Ou plus modestement encore, car le badge qu’ils proposent ouvre l’accès à plusieurs réseaux. Et ce, selon le principe de l’interopérabilité de la recharge. C’est-à-dire, concrètement, la possibilité d’accéder à un réseau avec le pass d’un autre.

À lire aussi Se dirigerait-on enfin vers une recharge rapide plus efficace en France ?

Se dirigerait-on enfin vers une recharge rapide plus efficace en France ?La suite de votre contenu après cette annonce

sur l'actualité électrique

Le meilleur d'Automobile Propre, dans votre boite mail !

Découvrez nos thématiques voiture électrique, voiture hybride, équipements & services et bien d’autres

S'inscrire gratuitement

Nos guides

Annonce partenaire

Superchargeurs Tesla : comment ça marche ?

Focus sur Tesla25 septembre 2024

Annonce partenaire