Les Tesla sont-elles les Citroën DS d'aujourd'hui ?

La suite de votre contenu après cette annonce

Attention, cet article peut offenser les plus fervents citroënistes ou les plus ardents fans d’Elon Musk.

Comparaison n’est pas raison. Alors, nous parlerons ici de parallèles, de coïncidences, de ressemblances ou d’analogies. Elles sont sans doute accidentelles, mais elles en disent long sur la place de l’innovation dans l’automobile. Et sur nos réactions face à des produits de consommation radicaux dans leur forme comme dans leurs choix techniques.

D’un côté, on retrouve donc la Citroën DS, berline française iconique qui fête ce mois-ci ses 70 ans. Et une marque qui n’était alors (vraiment) pas comme les autres. De l’autre, les Tesla Model S et Model 3, berlines américaines qui ont essaimé de la Californie à la Chine. Et qui racontent l’émergence d’une autre manière de concevoir l’automobile.

Produits radicaux

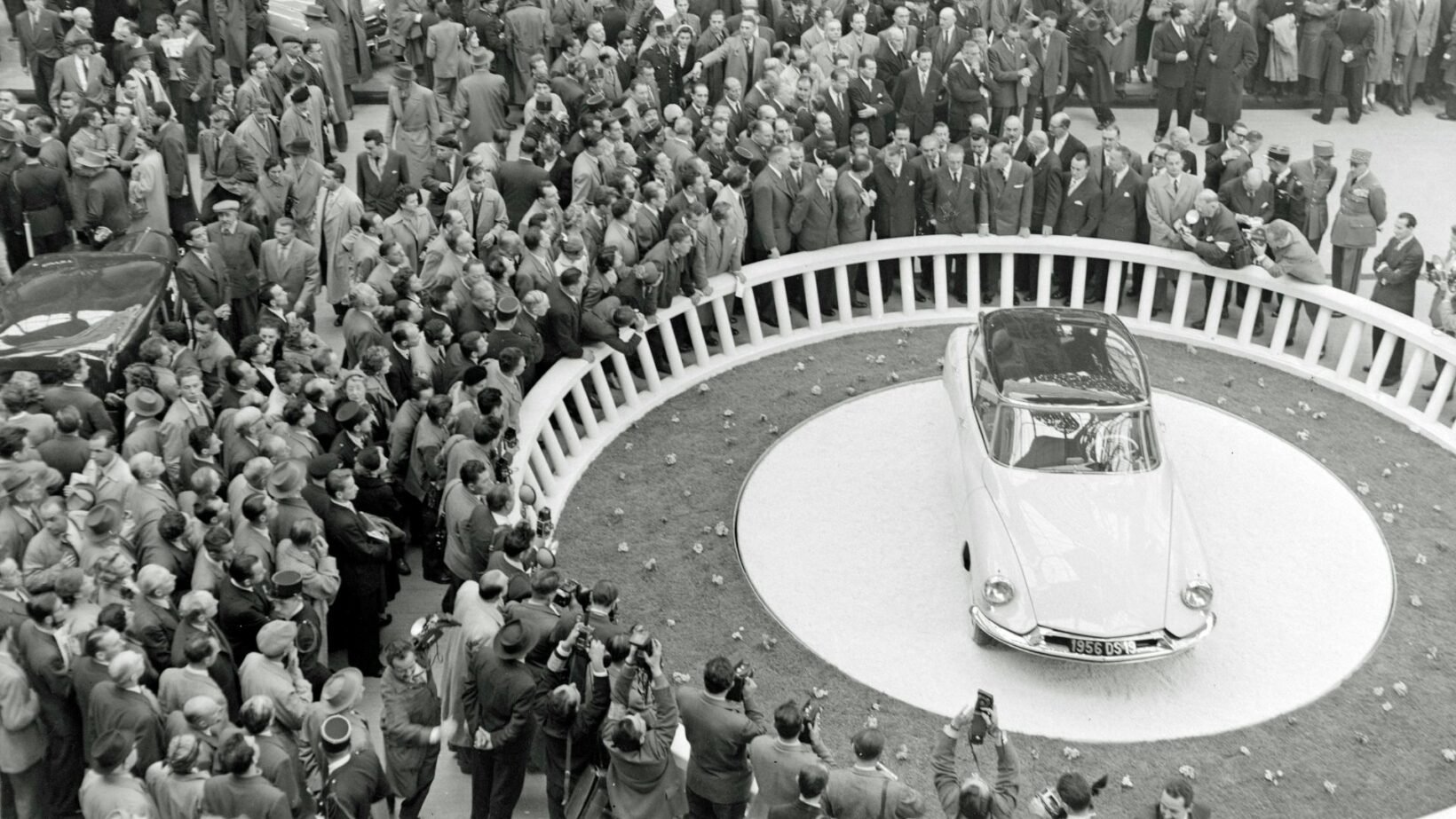

Retournons sous la verrière du Grand Palais, où la Citroën fut révélée au public, en octobre 1955, à l’occasion du Salon de l’automobile de Paris.

La liste des nouveautés proposées par ce modèle était prodigieuse : la suspension hydropneumatique, la direction assistée hydrauliquement, la hauteur de caisse variable, la boîte de vitesse semi-automatique sans pédale d’embrayage, les freins avant à disques… Ajoutons la traction avant inaugurée par la… Traction, encore rare dans le paysage automobile de l’époque.

Et maintenant, téléportons-nous vers la Californie. En 2012, la Tesla Model S était tout aussi radicale. Jusqu’ici, une voiture électrique était un objet urbain bizarroïde ou un jouet sportif bricolé sur base de Lotus. Pas une longue et élégante berline capable de boucler 400 km tout en bouclant le 0 à 100 km/h en 4,4 secondes.

L’écran central de 17 pouces permettant de contrôler les principales fonctions du véhicule relevait du jamais vu, tout comme les mises à jour logicielles à distance (« over-the-air »). Le silence de fonctionnement donnait une nouvelle dimension au mot confort. Et la fonction Autopilot, lancée en 2014, possédait une avance considérable sur la concurrence.

La Model 3 a réinterprété les innovations de la Model S. Le soin porté à l’aérodynamique de la DS (Cx de 0,38), avec des bas de caisse carénés et sans calandre traditionnelle, connecte aussi la Citroën à des Tesla obsédées par l’efficience.

Liberté technique

Dans les deux cas, ces produits ont été portés par des bureaux d’études soucieux de sortir du consensus.

Au début des années 1950, l’actionnaire principal de Citroën était Michelin. Le patron, Pierre Bercot, était juriste de formation. Peu au fait des choses de la technique, mais visionnaire sur l’automobile du futur, il laissa une grande latitude aux ingénieurs pour raffiner le projet « VGD » (véhicule à grande diffusion), lancé avant même la Seconde Guerre mondiale.

Au siège des Chevrons, Quai de Javel à Paris, André Lefebvre (chef de projet) ou Paul Magès (hydro-pneumatique) purent librement explorer des solutions novatrices. Sphères, LHM, aérodynamique… Juste après avoir sorti la rudimentaire mais futée 2CV.

À lire aussi Supertest : DS Numéro 8, les consommations et autonomies mesurées de notre essai

Supertest : DS Numéro 8, les consommations et autonomies mesurées de notre essaiChez Tesla, la jeunesse de la marque et l’esprit pionnier de la Silicon Valley permirent là aussi de sortir des vieilles lunes qui avaient cours dans le milieu automobile. Le modèle économique de start-up ou la bonne connaissance du monde du logiciel ont séduit les amateurs de « tech ».

Le patron était tout aussi porté sur le futur, mais nettement plus interventionniste : « Elon (Musk, ndt.) est plutôt doué pour canaliser et canaliser l’équipe pour faire des choses assez étonnantes qui dépassaient ce qu’elle-même pensait être possible », expliquait en 2016 son associé J.B. Straubel.

Early adopters des années 1950

La berline tricolore s’adressait à une frange la plus bourgeoise de la population. En 1955, une Citroën DS 19 était annoncée à 930 000 francs, soit l’équivalent de 80 000 euros d’aujourd’hui.

Deux ans plus tard, l’ID.19 élargissait le public de la routière en retirant les enjoliveurs, la direction assistée ou la mousse Dunlopillo. De quoi alléger la facture d’environ 15 %. On vendait cher l’innovation dans un premier temps, puis l’on proposait une version plus simple…

En 2013, les premières Tesla Model S proposées en France étaient facturées 71 760 euros hors bonus. En 2018, les Model 3 coûtaient pour leur part entre 59 500 euros (Grande Autonomie) et 70 300 euros (Performance). Voilà qui n’était pas à la portée de toutes et tous. À l’image de l’ID 19, la version « Propulsion » s’ajouta bientôt au catalogue californien, abaissant le ticket d’entrée.

Malgré ses tarifs élevés, la DS attirait déjà une faune de primo-adoptants (« early adopters ») soucieux de se distinguer de leurs voisins en Simca Vedette aux chromes voyants. Le jour de l’ouverture du salon 1955, un journaliste du Figaro, Jacques Nosari, observait les réactions sur le stand :

« Les postulants agitaient en chœur des carnets de chèques et des liasses de billets de banque comme on agite des drapeaux (…). Pendant deux heures, j’ai vu près de mille personnes donner les 80 000 francs d’acomptes nécessaires pour la commande ferme ».

Cela ne vous évoque-t-il pas les « ouah » et les « whoo » poussés par les fans de Tesla lors de la présentation de la Model 3, le 31 mars 2016, à Hawthorne, en Californie ? Ou bien les 276 000 précommandes à 1 000 dollars enregistrées dans les heures suivantes ? Les 12 000 accomptes versés sous la verrière du Grand Palais sont tout aussi impressionnants dans un monde pré-internet.

Opinion divisée

Si la DS avait ses fidèles, elle avait aussi ses contempteurs. Dans un récent article, le designer automobile Patrick Le Quément se souvient des disputes autour de la berline tracée par Flaminio Bertoni, dans la France de son enfance : « un clivage s’ouvrit dans ma famille et se répandit chez nos amis, entre ceux qui aimaient la DS et ceux qui la détestaient ». De quoi alimenter les débats jusqu’au fromage.

À lire aussi Essai DS Numéro 4 E-Tense : que vaut la compacte premium devenue électrique ?

Essai DS Numéro 4 E-Tense : que vaut la compacte premium devenue électrique ?Une dispute bien amicale par rapport aux quolibets et queues de poisson subies par des conducteurs de Tesla. « Des conducteurs malpolis se décalent pour me crier dessus, ou bien soufflent de la fumée noire d’échappement de diesel », témoigna il y a trois ans Paul Albertson, un conducteur de Tesla de l’Oregon interrogé par The Guardian. Le sentiment anti-électrique et les questions sur l’attitude d’Elon Musk divisent encore plus.

Caisses de résonance

Dans la France de 1955, la presse écrite était reine. Et l’on s’amuse à décompter les articles publiés le 6 octobre, jour de la sortie officielle. Le Parisien Libéré, L’Équipe ou Ouest-France mirent la « 11 CV » à leur une, soulignant l’intérêt présumé des lecteurs. Le bureau de relations publiques de Citroën avait invité des journalistes à découvrir la voiture en avant-première pour composer leurs textes et prendre des photos.

Soixante ans plus tard, les médias avaient changé. Et l’émergence de Tesla eut lieu en même temps que celle de grandes plateformes et des caméras de bonne qualité sur nos téléphones. Instagram, Youtube, Twitter et leurs algorithmes ont complété les sites internet et transformé les habitudes.

L’intérêt pour le jeune véhicule électrique et l’aventure Tesla a engendré un écosystème médiatique. Electrek, Kim Java, Teslarati… et même (un peu) Automobile Propre ont cru avec la marque. Le fil a aussi attiré vers le véhicule électrique des médias et influenceurs qui portaient autrefois leur intérêt sur la « tech ». La première vidéo « auto » de l’influenceur Marques Brownlee, en 2014, portait sur… Vous avez deviné.

Elon Musk porte un regard fort critique sur les médias (nous euphémisons). C’était le cas bien avant ses interventions politiques et quand les questions désagréables portaient sur l’avenir de Tesla. Il brocarde régulièrement CNN, le New York Times et même Wikipedia.

Dans les années 1950, les Chevrons avaient aussi leur adversaire méditatique : L’Auto-Journal. Le bimensuel publiait avant même la révélation de la DS des dessins fort ressemblants et des indiscrétions techniques saisissantes.

Ce qui fit vendre beaucoup de papier et fit couler beaucoup de fiel du côté des dirigeants des Chevrons. Citroën alla jusqu’à porter plainte pour vol, recel et corruption de salariés. Mais l’aventure DS avait aussi soutenu l’envol d’un média.

Elon Time à Javel

Le lancement de la Model S fut un cauchemar. La marque eut plus d’un an de retard sur ses propres prédictions, forgeant l’expression « Elon Time » pour excuser les annonces prématurées et les industrialisations difficiles.

Ce fut encore pire en 2018. Une année que le patron de Tesla décrivit comme « atroce ». Son anxiété était compréhensible. Sa marque brûlait 3 millions de dollars par jour. Et elle devait urgemment sortir la nouvelle Model 3 des chaînes de Fremont (États-Unis) pour livrer les clients et faire rentrer du cash.

Or, la montée en cadence réclama près d’un an et demi. Pendant les six premiers mois, au deuxième semestre 2017, la marque ne livra que 1 550 Model 3. Elle passa à 145 000 unités l’année suivante, mais dans la douleur, Tesla allant jusqu’à arrêter les chaînes pour revoir les processus d’automatisation.

Encore une redite. Les débuts de la DS furent tout aussi difficiles. En décembre 1955, seuls 69 exemplaires sortirent de l’usine du quai de Javel (1). Devant le mécontentement grandissant des propriétaires, Citroën fit poser des DS sous la grande halle de l’usine pour « prouver » au public que les Chevrons allaient de l’avant.

L’un des soucis rencontrés relevait, là aussi, de l’industrialisation. La marque tricolore inaugurait l’étonnante technique dite des « éléments rapportés ».

« Citroën n’a pas hésité à abandonner la caisse autoporteuse, et créer la DS autour d’une plate-forme ultra rigide, seulement surmontée d’une armature métallique à laquelle les opérateurs doivent accrocher les ailes, les ouvrants et le toit » explique l’historien Jean-Louis Loubet.

Le processus transformait l’habituelle chaîne, réduisant le nombre de pièces et l’outillage nécessaire. Le souci de Tesla d’abaisser la complexité et les coûts de la production avec l’automatisation ou le gigacasting n’est pas si nouveau.

Roland Barthes et écran central

Dans ses Mythologies, ouvrage publié en 1957, Roland Barthes examinait « la nouvelle Citroën ». La scène est presque cocasse : un sémiologue de Saint-Germain-des-Prés s’installait sur les moelleux fauteuils de la DS pour réfléchir à la doxa de la bourgeoisie.

On cite souvent ses réflexions sur l’automobile comme « équivalent moderne des grandes cathédrales gothiques ». Un peu moins ses notes sur l’habitacle de la Citroën. Il nous rappelle ici que l’expérience de l’innovation est aussi sensible, visuelle, tactile :

« Le tableau de bord ressemble davantage à l’établi d’une cuisine moderne qu’à la centrale d’une usine : les minces volets de tôle mate, ondulée, les petits leviers à boule blanche, les voyants très simples, la discrétion même de la nickelerie, tout cela signifie une sorte de contrôle exercé sur le mouvement ».

N’est-on pas là dans l’ambiance épurée d’un habitacle de Tesla Model 3 ou Model Y ? Reposante pour certains, austère pour d’autres. Dans les deux cas, ces autos contrastaient avec les standards esthétiques automobiles au moment de leur sortie.

Il en était de même côté ergonomie. Ici, le volant monobranche sur la DS. Là, les sélecteurs rotatifs multifonctions sur les Tesla. Le décollage sans clé ni bouton sur les américaines, le démarrage du moteur d’un coup de levier de vitesse sur la française…

À lire aussi La mythique Citroën DS passe à l’électrique grâce au rétrofit

La mythique Citroën DS passe à l’électrique grâce au rétrofitDes originalités ergonomiques charmantes mais parfois mal perçues. La DS avait sa pédale de frein « champignon » difficile à doser ou son trop petit rétroviseur placé en bas d’un grand pare-brise semi-panoramique.

La Model 3 Highland a eu ses clignotants sur le volant. Et elle persiste à présenter la vitesse instantanée ou l’ouverture de la boîte à gants sur l’écran central.

Et le pied dans tout cela ? Le conducteur de Tesla aime souvent sa conduite « one pedal » quand le propriétaire de DS se satisfaisait de ne pas appuyer sur l’embrayage.

Longue route

Concluons par un dernier parallèle. La DS et ses déclinaisons (ID, DSuper, DSpécial…) restèrent au catalogue de Javel pendant près de 20 ans. Le meilleur millésime en termes de production fut 1970 – quinze ans après la présentation – avec plus de 100 000 exemplaires assemblés. La Citroën CX, chargée de la lourde succession, fit ses débuts en 1974.

De nos jours, la Tesla Model S se vend depuis 13 ans aux États-Unis tandis que la Model 3 fête ses 8 ans. Comme ce fut le cas pour la DS, les modèles californiens ont considérablement évolué au fil du temps. La Model 3 Highland affina les feux quand la Française passa des optiques rondes aux phares « en amande » pivotant en virage. Les mises à jour over the air (OTA), permettent de moderniser à distance les berlines américaines.

Mais il n’y a pas de nouvelle Model S ou Model 3 en vue. Une preuve que chez Citroën dans les années 1960 comme dans la tête d’Elon Musk de nos jours, ces produits radicaux ne suivent pas les rythmes de renouvellement conventionnels.

Nostalgie ?

Pour la marque française, le temps et la fin des Trente Glorieuses ont eu un effet inexorable. Après la fin de la production de la DS (1975), le rachat par Peugeot (1976), l’abandon de la 2CV (1990), le lancement de la marque DS (2015), l’abandon de l’hydro-pneumatique (2017) puis l’intégration au sein de tentaculaire groupe Stellantis (2021), la gent citroëniste tend à regarder davantage dans le rétro qu’à travers le pare-brise.

Grand spécialiste de l’histoire des Chevrons, le journaliste automobile Thierry Astier (1977-2019) se demandait à haute voix dans un podcast : « Est-ce que le grand Citroën, le plus flamboyant, n’était pas qu’une parenthèse enchantée, qui a existé par rapport à un contexte, par rapport à une époque, et qui ne pourra plus jamais revenir ? ».

On se posera peut-être un jour cette question pour Tesla.

(1) Citroën DS, La voiture du siècle, par Dominique Pagneux, Sophia Editions, 2025.

En roue libre totale, le père Andy ? La question se pose régulièrement quand il propose des sujets d’article, on ne vous le cache pas. Mais, une fois l’article lu, on partage très souvent sa vision. Alors, que vous soyez tatoué des chevrons, un disciple d’Elon ou ni l’un ni l’autre, que pensez-vous de ce parallèle entre Citroën et Tesla ? Dites-nous en commentaire !

sur l'actualité électrique

Le meilleur d'Automobile Propre, dans votre boite mail !

Découvrez nos thématiques voiture électrique, voiture hybride, équipements & services et bien d’autres

S'inscrire gratuitement

La nouvelle Lancia Gamma sera un grand SUV

Voiture électrique26 février 2026

Annonce partenaire

Annonce partenaire