Voiture électrique : quel est l’impact de la traînée aérodynamique sur l'autonomie ?

La suite de votre contenu après cette annonce

La performance aérodynamique est primordiale pour une auto, notamment électrique. Comment influe-t-elle sur la consommation et donc l’autonomie ? On fait le point.

Face aux enjeux climatiques, les constructeurs automobiles n’ont jamais été aussi vigilants aux consommations des voitures qu’ils développent. C’est bien entendu le cas du côté des voitures thermiques, où l’efficience a un impact direct sur les rejets de CO2. Mais, du côté des voitures électriques, toujours plus sensibles aux différents facteurs, cela permet de maîtriser la consommation et d’augmenter le rayon d’action. Et donc d’éviter d’avoir recours à de gigantesques et onéreuses batteries pour atteindre un certain niveau d’autonomie. Enfin, ça c’est la théorie.

À lire aussi Autonomie : se coller derrière un camion avec une voiture électrique fait-il vraiment moins consommer ?

Autonomie : se coller derrière un camion avec une voiture électrique fait-il vraiment moins consommer ?L’importance de l’aérodynamique avec une voiture électrique est telle que la quasi-majorité des constructeurs se vantent des performances en la matière pour leurs derniers modèles, alors que ces données demeuraient à leur discrétion avec des voitures thermiques conventionnelles. Aujourd’hui, les plus passionnés sauront donner le coefficient de traînée aérodynamique d’une Mercedes EQS, alors que celui d’une Classe S n’a jamais intéressé personne. Ainsi ont commencé à faire surface les notions de Cx et plus rarement de sCx, qui donnent un aperçu des performances aérodynamiques d’une voiture : plus les valeurs sont faibles, moins la voiture consommera. Un bon début sur le papier. Mais à quoi correspondent ces valeurs et, surtout, quels sont les gains qui poussent les fabricants à en faire leur cheval de bataille ? On fait le point sur le sujet.

La résistance aérodynamique, c’est quoi ?

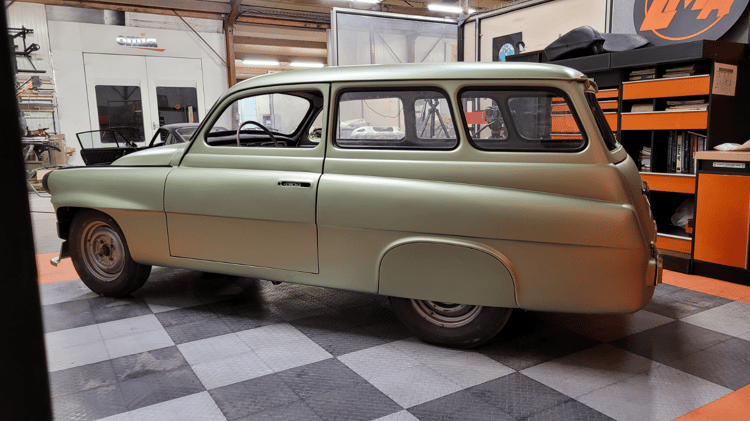

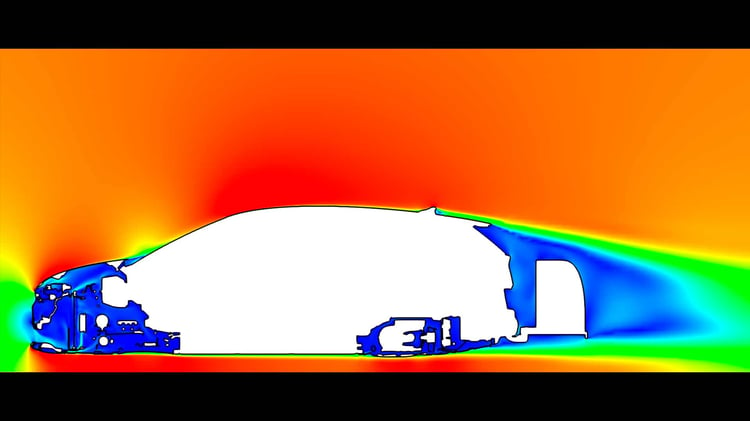

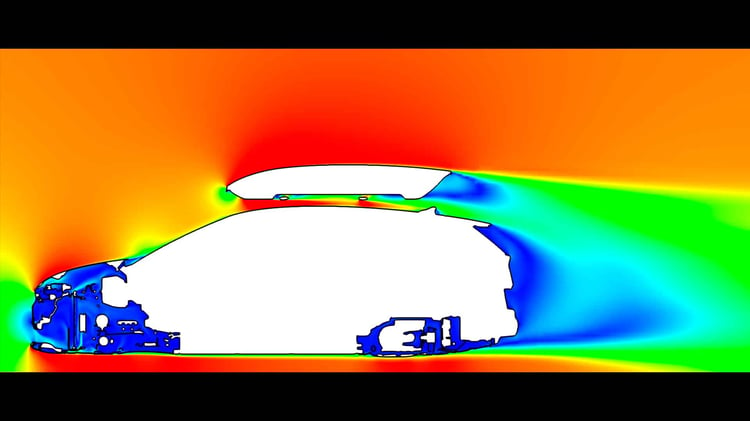

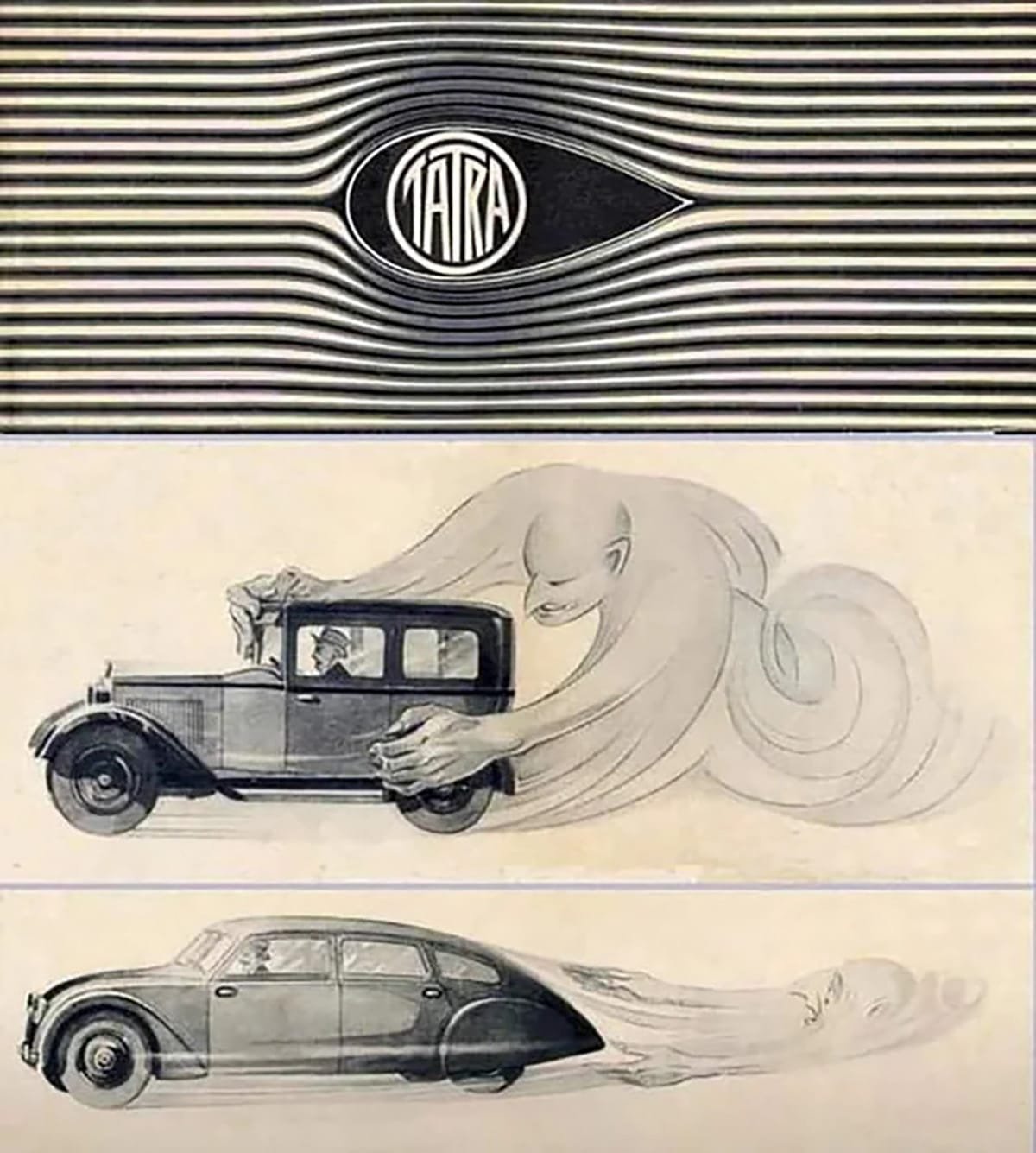

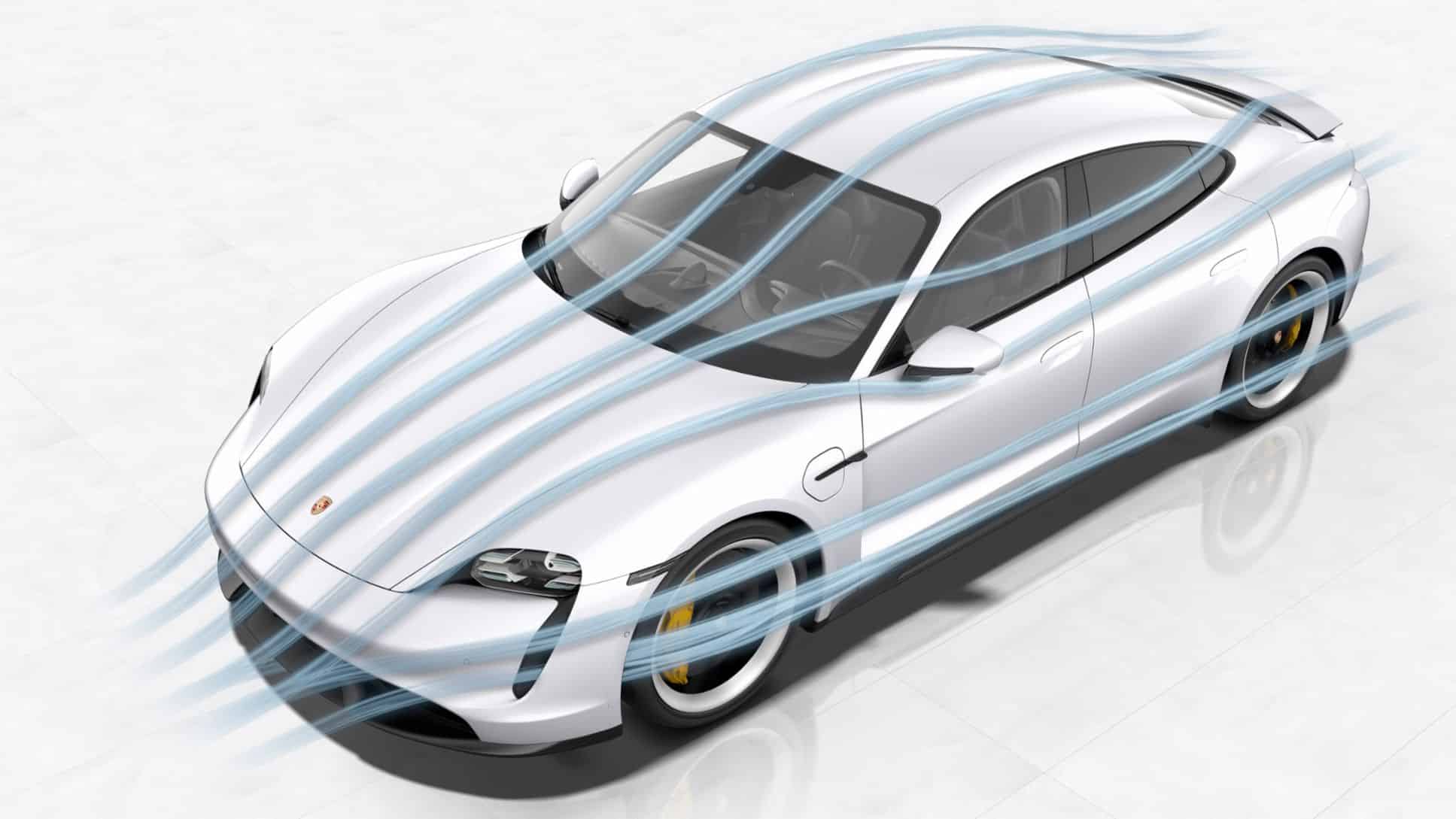

Commençons par le commencement. Lorsqu’une voiture se déplace, plusieurs forces s’opposent. D’un côté, la force motrice, qui correspond à la puissance, permet de faire avancer le véhicule. Elle s’oppose à différentes forces, comme la résistance au roulement ou aérodynamique. Lorsque le véhicule est en mouvement, l’air qui circule autour forme une traînée aérodynamique qui agit donc comme un frein invisible. À l’avant, la masse d’air accumulée forme une masse à combattre. A l’arrière, la masse d’air laissée vide par la voiture va créer une dépression et donc des turbulences. Pour éviter d’entrer dans le détail de la mécanique des fluides, reprenons l’image que les génies de chez Tatra (pléonasme) ont imaginé dans les années 30 pour illustrer le phénomène (ci-dessous). On y remarque d’ailleurs ici une Tatra T77, avec des poignées encastrées au sens propre du terme.

La résistance aérodynamique dépend de plusieurs facteurs tels que la masse volumique de l’air (en fonction de l’altitude, de l’hygrométrie et de la température), de la vitesse ainsi que de la forme et de la surface frontale de la voiture, dont le produit est exprimé en sCx. Elle devient prépondérante par rapport à la résistance au roulement aux alentours des 80 km/h. Et plus le véhicule roule vite, plus la résistance augmente. Pour en reprendre les bases mathématiques, la résistance est proportionnelle au carré de la vitesse. Dès lors, elle est multipliée par quatre en passant de 50 à 100 km/h.

Cx et sCx, quelles différences ?

Vous avez très certainement remarqué l’apparition des Cx des autos, et plus rarement des sCx, dans nos colonnes. Ces valeurs chères aux constructeurs caractérisent les performances aérodynamiques d’une voiture. Nous n’entrerons pas dans les abyssales explications physiques. Votre site préféré n’est pas une revue scientifique, et nous n’en sommes pas. Mais voyons les notions de base.

À lire aussi MG Cyberster : quelle différence de consommation avec et sans capote ?

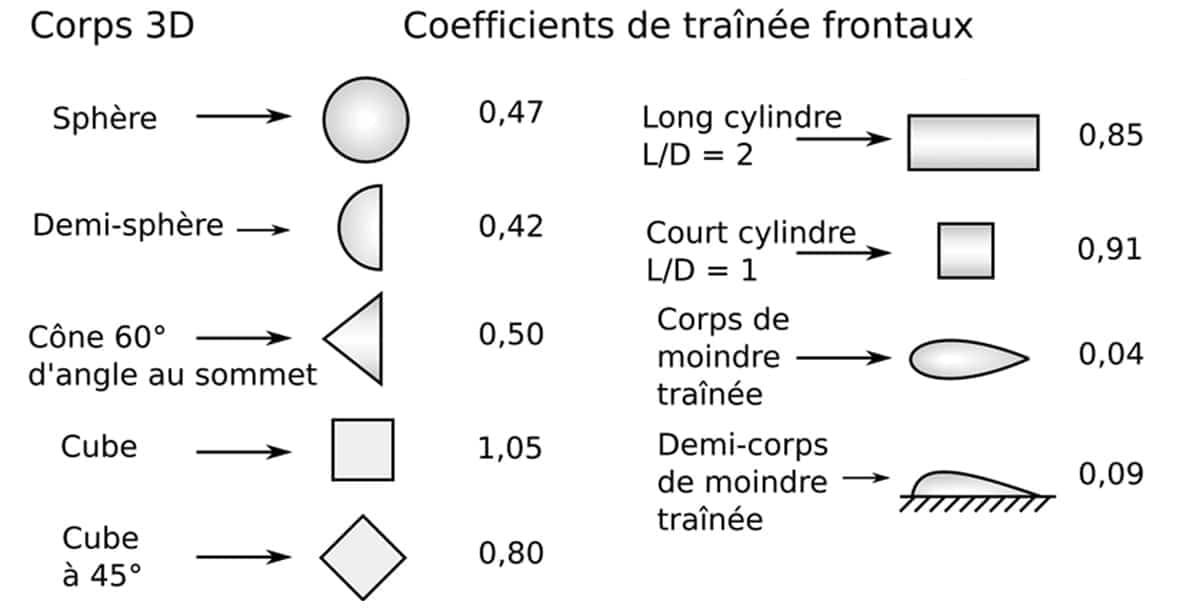

MG Cyberster : quelle différence de consommation avec et sans capote ?Le Cx concerne le coefficient de traînée aérodynamique, et donc l’écoulement de l’air autour d’un corps. Il s’agit plus précisément d’une mesure de la résistance subie par ce dernier lorsqu’il traverse un fluide, comme l’eau ou l’air en fonction de sa forme et de sa surface. La perfection de la nature nous montre que la traînée idéale est celle d’une goutte d’eau, avec un Cx proche de 0,07. A contrario, un cube afficherait un Cx supérieur à 1 en fonction de son épaisseur. Si la forme de la proue a une importance, on remarque que c’est davantage la forme de la poupe qui impacte la traînée. En automobile, le Cx est généralement compris entre 0,20 et 0,30. Au-delà de 0,30, les constructeurs évitent d’en parler. Aux extrêmes, on peut en revanche retrouver l’Aptera avec une valeur de 0,13, alors qu’un Mercedes G580 EQ plafonne à 0,44.

Au fur et à mesure des chiffres communiqués, le Cx permet d’établir une hiérarchie. Cependant, la valeur seule n’a pas vraiment de signification et il faut aussi considérer le sCx, qui est le produit du Cx et de la surface frontale du corps exprimée en m². Ainsi, à Cx égal, une surface frontale plus importante dégrade la performance aérodynamique, et inversement. Les deux valeurs sont aussi indissociables que la puissance et la masse du véhicule lorsqu’il s’agit d’avoir un aperçu sur le niveau de performance. Quand le Cx ne fait référence à la forme de l’auto, le SCx prend en compte sa carrure.

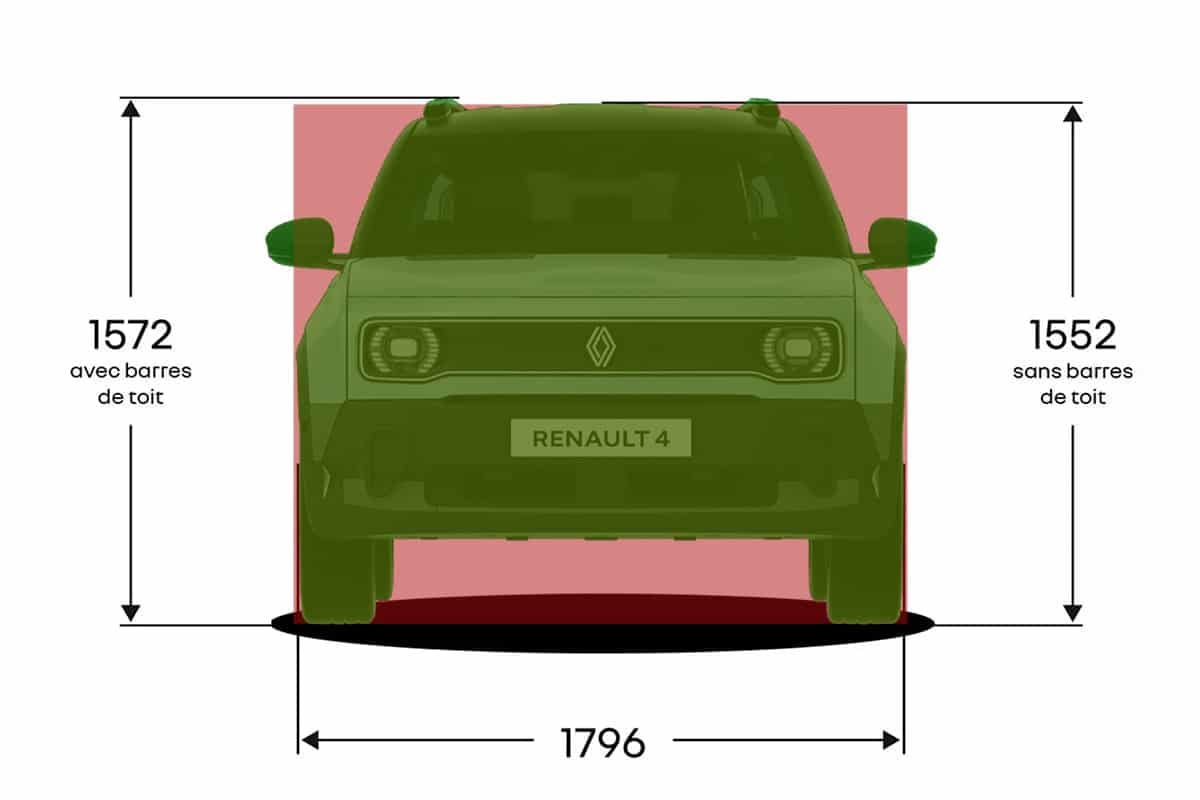

Sans mesures très précises, il est difficile de calculer une surface frontale. La méthode la plus rapide consiste à multiplier la hauteur du véhicule par sa largeur, en mètre (carré rouge de l’illustration ci-dessous). Mais la méthode est grossière puisqu’elle considère des zones qui ne devraient pas l’être. Pour plus de précision, il convient donc de soustraire la garde au sol et de prendre en compte la surface frontale des roues, ainsi que celle des rétroviseurs extérieurs et de tout autres éléments proéminents vus de face.

Prenons un exemple. Si Renault se garde de communiquer le Cx, la marque indique un sCX de 0,746 pour la Renault 5 e-Tech contre 0,762 pour la Renault 4 e-Tech. Cependant, d’après nos calculs, la surface frontale supérieure de la R4 serait ici compensée par un Cx amélioré, conditionnel de rigueur, de 0,003 point. Voilà qui serait cohérent avec les évolutions présentées (traînées de turbulence et internes) par Jorge Da Cruz Martins à mon confrère Andy David. Mais précisons que nous n’avons pas considéré les barres de toit de la R4 dans notre calcul faute de mesures précises. Autre exemple. La MG 4 est annoncée avec un Cx de 0,275. Le MG S5 EV présente une valeur de 0,27. Le SUV est-il pour autant plus aérodynamique ? Bien sûr que non. Toujours d’après nos calculs, la MG 4 présenterait un sCx inférieur de 0,5 point par rapport au S5 EV grâce à sa surface frontale moindre.

Comment s’améliorent les Cx et sCx ?

Comme nous venons de le voir, le sCx dépend donc de la surface frontale de la voiture. En fonction de la catégorie du véhicule (sportive, berline, SUV, …), les ingénieurs ont très peu de souplesse pour améliorer les valeurs : pour des raisons de style et d’habitabilité, il est logiquement difficile d’abaisser le pavillon d’un SUV au niveau de celui d’une sportive. En revanche, plusieurs leviers permettent d’améliorer le Cx, ce pourquoi les constructeurs communiquent davantage sur cette valeur.

Mais là encore, des véhicules ne peuvent pas faire de prouesses en raison de leur catégorie. Les sportives, où la performance prime et, surtout, où le niveau de puissance permet de compenser une résistance accrue au bénéfice de l’appui aérodynamique, ont un Cx peu avantageux. Même chose du côté des citadines, où la poupe dite hatchback et la faible surface latérale ne permettent pas de guider idéalement les flux. Un moindre mal puisque celles-ci sont davantage pensées pour offrir un maximum de praticité en ville, où les vitesses d’évolutions n’ont guère d’impact sur la résistance.

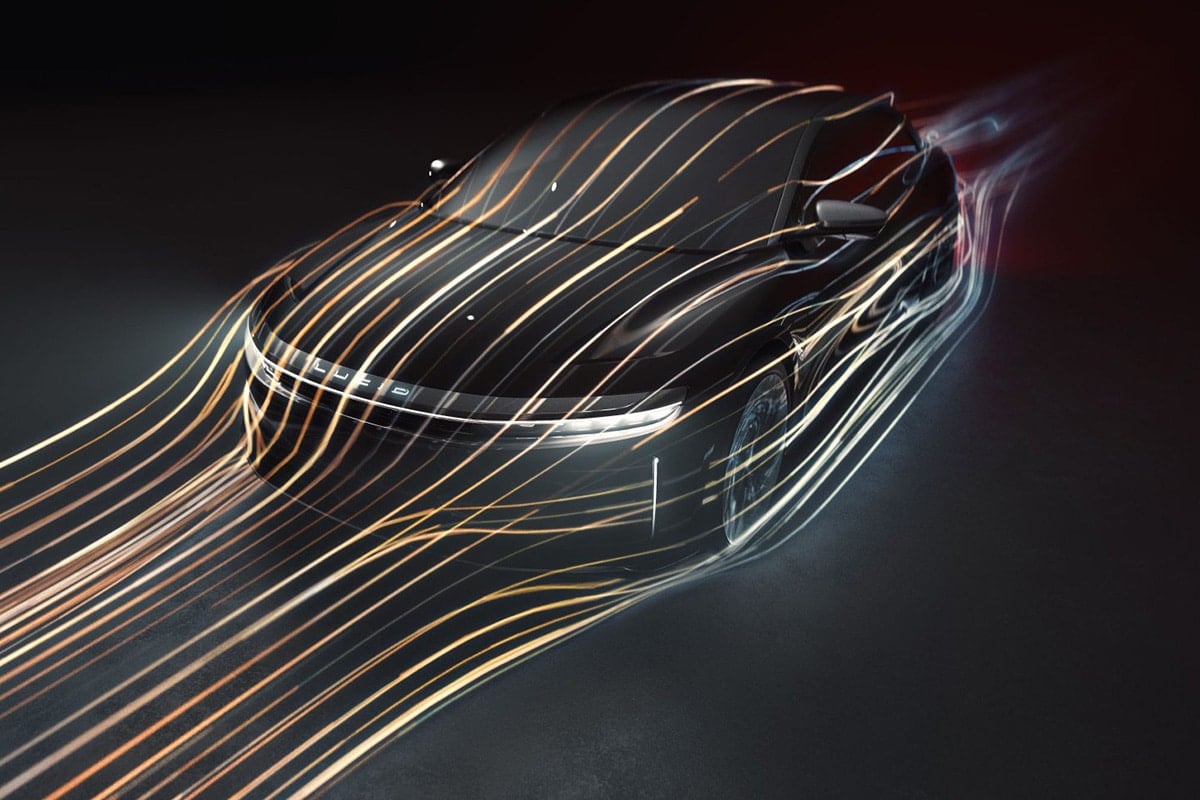

A contrario, ce sont les grandes routières qui présentent les meilleures valeurs. Leur longueur permet de mieux travailler l’écoulement de l’air jusqu’à la poupe. Ce n’est pas totalement un hasard si les Audi A6 e-Tron (0,210), Lucid Air (0,197), Mercedes EQS (0,200) ou Tesla Model S (0,208), qui tutoient les 5,0 m de long, présentent les meilleurs Cx du marché actuel. En revanche, comme toujours, cela n’est pas une règle absolue et il existe des exceptions avec quelques curiosités, développées non sans sacrifices pratiques. C’est le cas de la Volkswagen XL1, d’une longueur de seulement 3,89 m mais qui, elle, a eu recours à de nombreuses solutions techniques pour réduire son Cx à seulement 0,189.

Pourquoi les voitures n’ont pas de flasques à l’arrière ?

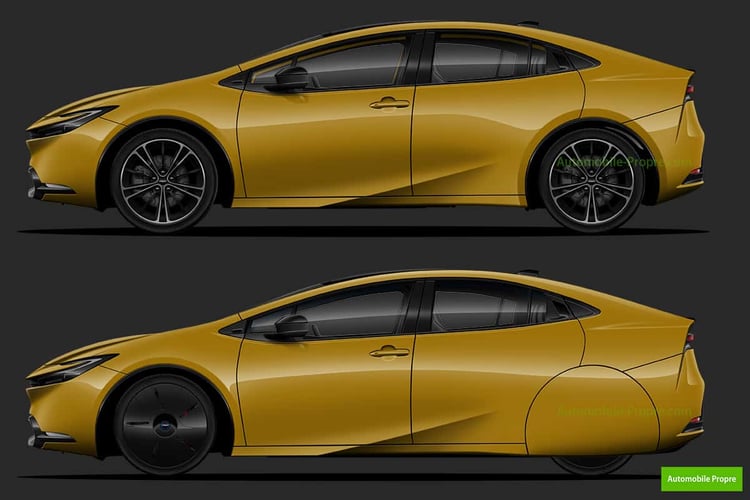

Les voitures les plus aérodynamiques utilisent les mêmes solutions techniques pour ne pas perturber la traînée. De manière générale, elles présentent des lignes lisses et plutôt rondouillardes, les arrêtes vives étant plutôt néfastes. On remarque aussi la disparition des proéminences telles que les rétroviseurs ou les poignées de portes classiques. Mais elles se font surtout remarquer par un signe distinctif commun : elles recouvrent les roues arrière avec des flasques. Outre le style irrésistible que cela leur confère, ce design permet d’augmenter la surface latérale pour éviter les turbulences et mieux guider les flux aérodynamiques jusqu’à la poupe. Un choix que Pierre Desjardins, rédacteur en chef d’Automobile Propre, a mis au centre du cahier des charges pour le développement de la Skoda Voltavia.

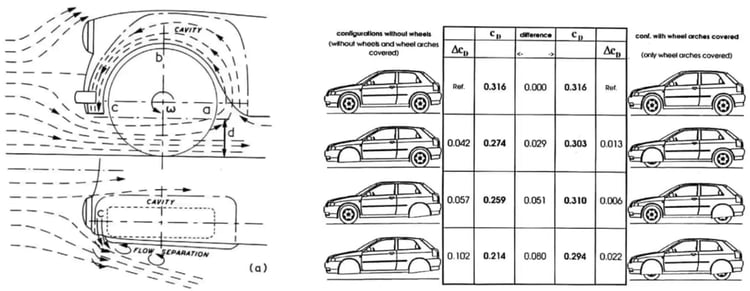

Mais si cette solution semble magique, pourquoi toutes les voitures n’y ont pas recours ? D’une part, les flasques vissés à la carrosserie sont fastidieux à enlever, et cela peut compliquer les réparations sur le bord de la route en cas de crevaison. D’autre part, les gains aérodynamiques par rapport aux aspects pratiques précédemment évoqués ne seraient finalement pas si intéressants. Difficile de trouver des gains chiffrés. En revanche, un document présenté par le site dansmonauto.fr montre qu’une compacte ainsi habillée pourrait réduire le Cx de 0,006 point seulement. Selon notre base, cela se traduirait, toujours au conditionnel, par un gain de 0,3 kWh/100 km à une vitesse fixe de 130 km/h. C’est peu.

Pour améliorer le Cx, de nombreuses solutions s’offrent aux ingénieurs dans les limites du cahier des charges, des normes, des contraintes financières et industrielles, ainsi que celles des départements du style. De manière générale, outre la forme de la carrosserie, les voitures doivent présenter un minimum d’appendices aérodynamiques venant perturber les flux d’air : les poignées de portes affleurantes, les rétroviseurs caméra, les calandres et jantes pleines, les soubassements carénés sont autant de gimmicks visant à abaisser le Cx. Aussi, on note la présence d’éléments dits actifs, tels que la hauteur de caisse variable, les ailerons rétractables ou les volets avant : ceux-ci ne s’ouvrent, et donc ne détériorent le Cx, qu’en cas de besoin en refroidissement.

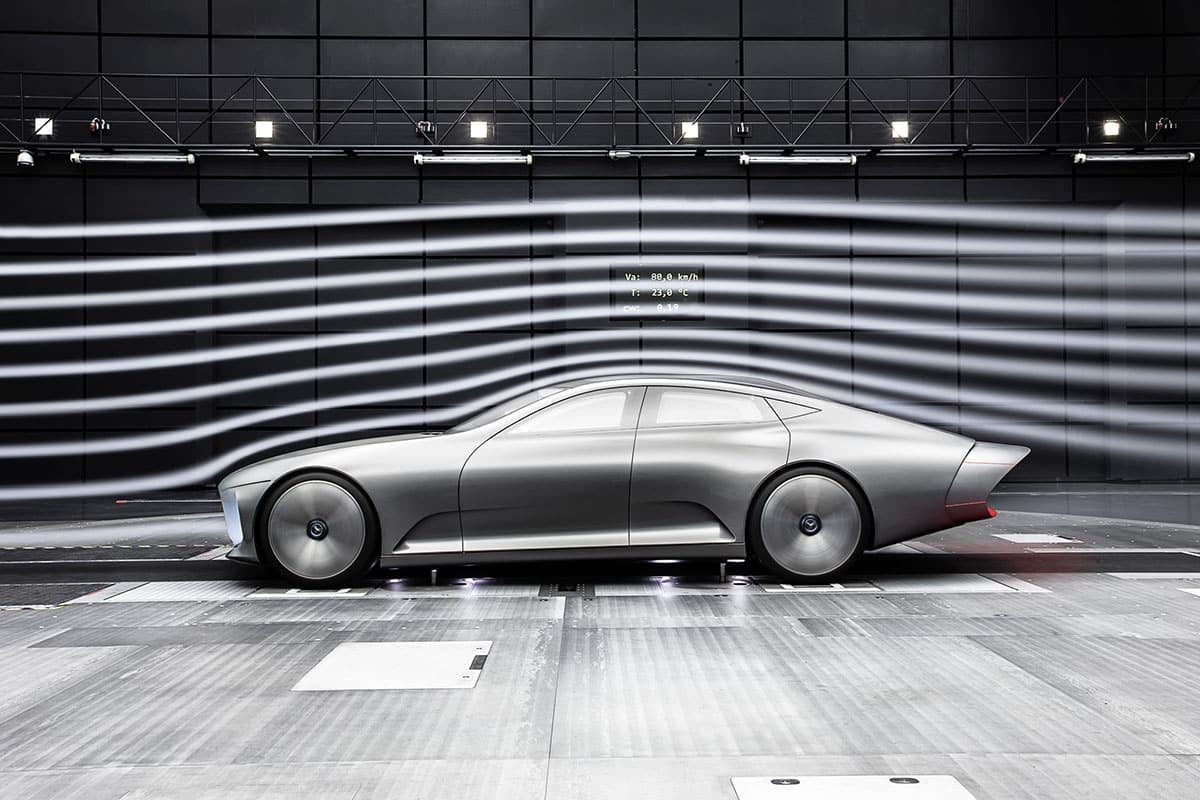

C’est ce qu’utilise la Renault 4 e-Tech par exemple, qui fait la fierté des ingénieurs pour maintenir le sCx au plus près d’une R5. Mais rappelons qu’elle embarque des barres de toit plutôt néfastes : si des jantes aéro’ permettent de réduire la valeur de 2 à 5 % selon le dessin et la dimension, les barres de toit pourraient augmenter le Cx de 8 % en fonction de leur taille. Enfin, des études vont encore plus loin, à l’image du Mercedes Concept IAA qui sait faire varier son Cx de 0,25 à 0,19 notamment en étirant sa poupe de 39 cm et en rétractant ses enjoliveurs dès 80 km/h.

Quel est l’impact du Cx sur la consommation ?

Cette pluie de chiffres est un bon début pour établir une hiérarchie. Mais quels sont les effets dans la réalité ? C’est là qu’interviennent quelques notions de physique et les mathématiques. On évitera de trop entrer dans le détail puisque, au risque de se répéter, ce n’est pas notre métier. Mais voyons quelques cas.

Commençons par la théorie avec notre base de calcul, en considérant un hypothétique véhicule d’une surface frontale commune (1,8 m de large, 1,55 m de haut, garde au sol de 16 mm et pneus de 215 mm de large) un air à 15 °C (comme lors de nos Supertest). En passant d’un Cx de 0,23 à 0,24, on remarque que cette voiture a besoin de 1,3 % de puissance en plus (0,2 kWh/100 km) pour vaincre les résistances à 70 km/h. À 130 km/h, la surconsommation théorique est de 0,6 kWh/100 km de plus. Toujours à cette vitesse, la voiture verrait sa consommation faire un bond de 29 % (5,7 kWh/100 km) en passant d’un Cx de 0,2 à 0,3. On force volontairement le trait ici, puisqu’aucune voiture ne peut voir son coefficient se dégrader normalement de la sorte dans la réalité, à moins d’installer un coffre de toit qui augmente la traînée de 40 à 50 % en moyenne.

Prenons un autre exemple avec le MG S5 EV (Cx de 0,27). D’après nos essais réalisées à des vitesses fixes contrôlées par GPS (70, 90, 110 et 130 km/h), nous avons mesuré des consommations instantanées de 11,6, 14,4, 18,0 et 22,8 kWh/100 km respectivement. D’après les mathématiques, le véhicule est censé consommer 11,2, 14,3, 18,1 et 22,8 kWh/100 km. La théorie et la pratique sont donc assez proches, si l’on s’accorde une marge d’erreur puisque nos mesures sont réalisées sur route ouverte et non pas en laboratoire. En abaissant le Cx à 0,25, on s’aperçoit qu’il devrait consommer 1,2 kWh/100 km de moins à 130 km/h. Avec un Cx de 0,30, le SUV afficherait 1,8 kWh/100 km de plus sur autoroute. Il gagnerait 15 km ou perdrait 21 km d’autonomie totale théorique à 130 km/h.

Enfin, voyons la réalité des choses à travers la norme WLTP, que notre base ne permet pas de calculer. Grâce à la transparence des chiffres communiqués par Audi, on apprend ainsi que l’Audi A6 Avant e-Tron (Cx de 0,24 et plus lourde de 10 kg) consomme 0,9 kWh/100 km de plus que la version Sportback (Cx de 0,21) sur le cycle mixte WLTP. L’autonomie basse passe de 622 à 592 km. Alors que l’écart de consommation est de seulement 2 % en cycle Low (retrouvez le détail des phases dans notre article dédié), le break sirote 9,5 % de plus en phase Extra-High, soit 1,7 kWh/100 km. Dans le cas de ce modèle, donc, l’augmentation du Cx de 0,03 point fait augmenter la consommation mixte WLTP de 6,5 %. Voilà qui rejoint les affirmations de Volkswagen, qui évoque une perte mixte WLTP de 1,2 km d’autonomie par 0,001 point de Cx de plus.

À lire aussi Voiture électrique : quelle perte d’autonomie sous la pluie ?

Voiture électrique : quelle perte d’autonomie sous la pluie ?Toujours selon cet excellent configurateur en ligne, on apprend que les rétroviseurs caméras, qui réduisent à la fois la traînée et la surface frontale, permettent de réduire la consommation mixte WLTP de 0,2 kWh/100 km. Cependant, alors qu’ils n’apportent absolument aucun gain sur le cycle City (Low et Medium), on remarque une amélioration de 0,1 kWh/100 km en cycle High et de 0,3 kWh/100 km en Extra-High, où les vitesses sont plus élevées, avec un pic à 131,3 km/h.

Ce gain en efficience permet en toute logique d’augmenter un peu plus l’autonomie. Avec l’Audi A6 e-Tron, le break Avant revendique 30 km de moins que la berline Sportback selon le cycle WLTP, dont 15 km d’écart en phase Low et 40 km en phase Extra-High. Mais n’oublions pas que le poids supérieur de 10 kg a aussi une très légère influence sur les résultats. Selon nos calculs théoriques avec notre hypothétique voiture type, un Cx inférieur de 0,01 point permettrait de gagner 6 à 8 km d’autonomie totale à 130 km/h.

L’aérodynamique ne fait pas tout

Autant d’efforts pour si peu de gains sur le papier ? Voilà qui peut paraître surprenant, d’autant que la recherche aérodynamique dans des souffleries et avec des outils de plus en plus sophistiqués représente un coût de mise au point non négligeable. Mais ce n’est pas une surprise tant les constructeurs redoublent d’efforts pour atteindre la meilleure efficacité énergétique possible, pour pouvoir afficher des niveaux d’autonomie toujours plus séduisants et/ou rassurants pour les acheteurs. Voilà pourquoi les valeurs de Cx font la fierté des fabricants de voitures électriques… même si la cohérence n’est pas toujours au rendez-vous. Preuve en est avec cette fameuse Audi A6 e-Tron : les rétroviseurs caméras, qui économisent 0,2 kWh/100 km pour 6 km d’autonomie en plus, ne sont disponibles qu’avec la version S-Line, plus gourmande de 0,5 kWh/100 km pour 19 km d’autonomie en moins.

Cependant, il est important de rappeler qu’une voiture avec un Cx inférieur ne signifie pas qu’elle sera plus efficiente qu’une autre voiture avec une valeur plus importante. D’une part, il est important de prendre en compte la surface frontale et de comparer les valeurs de SCx, trop rarement communiquées. Ce n’est pas une surprise puisque seule cette dernière permet des comparaisons plus fiables. Mais ce n’est pas une vérité générale puisque, d’autre part, de nombreux autres paramètres entrent en ligne de compte en matière d’efficience : les pneus choisis, la masse de la voiture, l’efficacité de la chaîne de traction, l’architecture batterie retenue ou la présence d’équipements plus efficaces (onduleurs SiC, pompe à chaleur, …) sont autant de leviers supplémentaires qui permettent aux fabricants de réduire la consommation des voitures électriques.

sur l'actualité électrique

Le meilleur d'Automobile Propre, dans votre boite mail !

Découvrez nos thématiques voiture électrique, voiture hybride, équipements & services et bien d’autres

S'inscrire gratuitement