Peugeot VLV : Conçue pour la mobilité électrique

La suite de votre contenu après cette annonce

Avec la signature de l’armistice, le 22 juin 1940, commence l’occupation allemande de la France. Comment circuler autrement qu’à pied ou à vélo, avec un carburant qui devient inaccessible ? Si le cinéma témoigne largement de l’emploi d’un système gazogène pour continuer à faire rouler les véhicules existants, une autre solution passe par la mobilité électrique. Quelques constructeurs automobiles adaptent une chaîne de traction revue en ce sens à des engins déjà commercialisés, mais lourds, habituellement propulsés par un bloc thermique. Chez Peugeot, on imagine une voiture spécifiquement conçue pour être alimentée à l’électricité. C’est la VLV (voiture légère de ville) !

Légère

Les ingénieurs du Lion en sont bien conscients, à l’été 1940 : l’autonomie d’une voiture électrique sera d’autant plus grande que son poids sera au maximum allégé. Pas question de produire une berline qui demanderait trop de batteries pour l’arracher de l’immobilité. Pour un peu, en la regardant, on imaginerait bien retrouver, penchée sur le berceau de la VLV, la même équipe qui avait planché sur le projet TPV (toute petite voiture) de Citroën, tout juste finalisé à l’aube de la Seconde Guerre mondiale en 2 CV. Point commun entre les 2 engins : leur extrême dépouillement. La citadine du Lion, elle, n’attend pas la fin de la guerre. Elle apparaît avec le muguet, tout début mai 1941.

Dépouillée

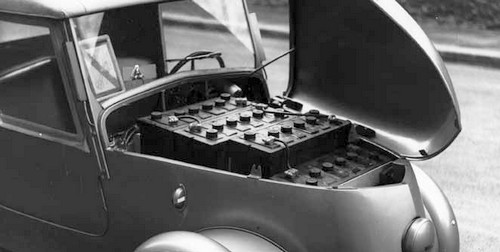

Une coque autoporteuse décapotable de taille réduite (L x l x h = 2,67 x 1,21 x 1,27 m) et en aluminium, deux places, un seul phare central à l’avant et un éclairage minimal en poupe, un unique essuie-glace actionnable à la main, pas de pare-choc à l’arrière, etc., font que la Peugeot VLV pèse à peine plus de 180 kilos sur la balance, auxquels s’ajoutent les 160 kilos des 4 batteries de 12 V reliées en série sous le capot avant. A l’arrière, un coffre permet tout de même d’emmener la trousse du médecin, de quoi manger quelques jours ou le courrier à distribuer.

Un train arrière astucieux

A elle seule, l’architecture du train arrière est un modèle du genre pour gagner en légèreté. Avec deux roues distantes de seulement une trentaine de centimètres, pas besoin de différentiel. Suspendu par un unique ressort central à lames, perpendiculaire à l’axe de roulage qu’il supporte, le berceau oscillant reçoit aussi le moteur électrique Safi. Développant approximativement entre 1 et 2,6 kW, ce dernier transmet le mouvement via une vis sans fin à un pont étonnamment petit.

Planche de bord

Sans doute serait-on tenté de dire que la planche de bord fait triste mine. C’est cependant un quasi standard, à l’époque. Et la guerre n’y est pas pour grand chose. Deux cadrans se cachent derrière le volant : le compteur de vitesse totalisateur kilométrique, et l’ampèremètre. Plus à droite, le commutateur à 4 positions qui gère l’éclairage et la signalisation extérieurs. On y trouve aussi le frein à main en partie basse. Quant à l’inverseur de sens de fonctionnement, il est partiellement dissimulé sous le siège du conducteur.

Moins de 400 exemplaires

Peugeot est le seul grand constructeur français à avoir proposé pendant la Seconde Guerre mondiale une petite voiture taillée pour une chaîne de traction électrique efficiente. Officiellement, la VLV sera produite à 377 exemplaires, entre 1941 et 1945, à l’usine francilienne de La Garenne, celle de Sochaux, dans le Doubs, étant mobilisée par l’occupant allemand. Mais c’est surtout l’interdiction de construire des voitures électriques, décrétée à l’été 1942 par le gouvernement de Vichy, qui va donner un sérieux coup de frein à un engin pourtant promis à une meilleure diffusion. Si ce modèle est le premier véhicule électrique du Lion, il fait date aussi pour La Poste qui complète avec lui son histoire interne de l’électromobilité, débutée en 1901.

Concurrence artisanale

Si ce n’est pas des grands constructeurs que provient la concurrence, c’est de firmes modestes ou pas forcément spécialisées dans l’automobile, ou encore d’inventeurs géniaux. Ainsi la Breguet A2 aux formes évoquant l’aéronautique, les Electra 1 et 2 produites par Pierre Faure (un ancien de chez Breguet), l’Oeuf de Paul Arzens dont un seul exemplaire fut a priori réalisé, la Mors Type D, etc. Tous ces engins de petite taille étaient conçus pour la mobilité électrique et adaptés à un usage urbain.

3 pédales

Le pilotage d’une Peugeot VLV demande à apprendre de nouveaux gestes. Pour autant, sa conduire est plus sereine que celle de la Licorne Mildé-Kriéger que nous avons présentée en janvier dernier. En plus de l’inverseur qui permet de choisir d’avancer ou reculer, le conducteur dispose de 3 pédales, dont celle de frein, au centre, ne pose pas de problème particulier d’utilisation. Elle actionne un tambour sur chacune des 4 roues. A sa droite, le contrôleur-démarreur, à sa gauche, le contacteur spécial.

Contrôleur-démarreur

La plupart du temps, le conducteur n’utilise que la pédale de droite pour avancer. Mais si cette dernière fait office d’accélérateur, il faut, soit appuyer à fond dessus, soit la maintenir relâchée, sous peine d’endommager les résistances du circuit par surchauffe. Comment rouler à une vitesse intermédiaire ? Mais très simplement : en alternant les séquences, un peu comme on actionnerait un interrupteur à levier ne comptant que 2 positions, marche et arrêt. Ainsi, la vitesse de pointe de la Peugeot VLV tourne autour des 30 km/h, pour une autonomie d’environ 70-80 km.

Contacteur spécial

Le contacteur spécial reprend le fonctionnement binaire du contrôleur-démarreur. Il agit comme une sorte de « boost » à utiliser avec parcimonie, soit pour augmenter temporairement la vitesse de pointe de 15 à 20%, soit pour lutter contre le vent ou aborder une côte. Dans ces situations, le conducteur appuie donc simultanément à fond sur les 2 pédales de part et d’autre de celle du frein.

10 heures de recharge

Le pack de traction plomb-acide de 48 V et d’une capacité de 4 kWh nécessite une dizaine d’heures pour sa recharge. L’opération régénère également la batterie accessoire. L’appareil nécessaire pour cela, et fourni à l’époque, fonctionnait en 110-120 V, selon l’usage, encore restreint, en France, dans les années 1940.

Géniale capote

Sur la Peugeot VLV, la capote n’est pas qu’un accessoire d’agrément. Elle facilite l’accès à bord en soulevant sa partie avant. Un scénario incontournable pour les passagers de grande taille, qui seront d’autant à l’aise que la météo permettra de la rabattre complètement sur tout le parcours.

Histoire d’O

Mais où donc est passé sur la VLV le fameux « O » au milieu du nom des modèles Peugeot, censé permettre l’introduction de la manivelle de démarrage. Ah oui, pas besoin sur une électrique ! Et la iOn alors !? Perçue comme un véhicule inintéressant après la Libération, la VLV a été longtemps négligée par ses propriétaires et les collectionneurs. Il est même probable que dans les années 1970 et 1980, aucune n’était en état de rouler sans un minimum d’intervention sur le circuit électrique. En 2016, c’est différent. Plusieurs sont prêtes à prendre la route, restaurées par des passionnés privés de véhicules anciens. Sans compter celle exposée au musée de l’Aventure Peugeot, à Sochaux.

Plus chère qu’une iOn

L’envie vous prend de devenir propriétaire d’une Peugeot VLV !? Pour un prix modeste, pensez-vous ! Une seule adresse, le L’Aventure Peugeot, justement ! Sa boutique vous propose, contre 30 euros, une excellente reproduction réalisée par Norev au 1/43e. Vous en voulez une vraie en état correct !? Pour info, l’exemplaire provenant du carrossier Heuliez, a été adjugé 17.870 euros en 2012, hors frais d’enchères, sous le marteau de Maître Hervé Poulain. Ayant personnellement appartenu à Henri Heuliez, fondateur à Cerisay (79) de l’entreprise de carrosserie éponyme, il est maintenant exposé au Musée Auto Moto Vélo de Châtellerault (86).

La suite de votre contenu après cette annonce

sur l'actualité électrique

Le meilleur d'Automobile Propre, dans votre boite mail !

Découvrez nos thématiques voiture électrique, voiture hybride, équipements & services et bien d’autres

S'inscrire gratuitement