Google Maps : les éco-routes sont-elles vraiment plus économiques ?

La suite de votre contenu après cette annonce

Pour contribuer à l’amélioration du climat, Google Maps propose désormais des itinéraires plus économes. Mais le sont-ils vraiment ? Nous faisons le test.

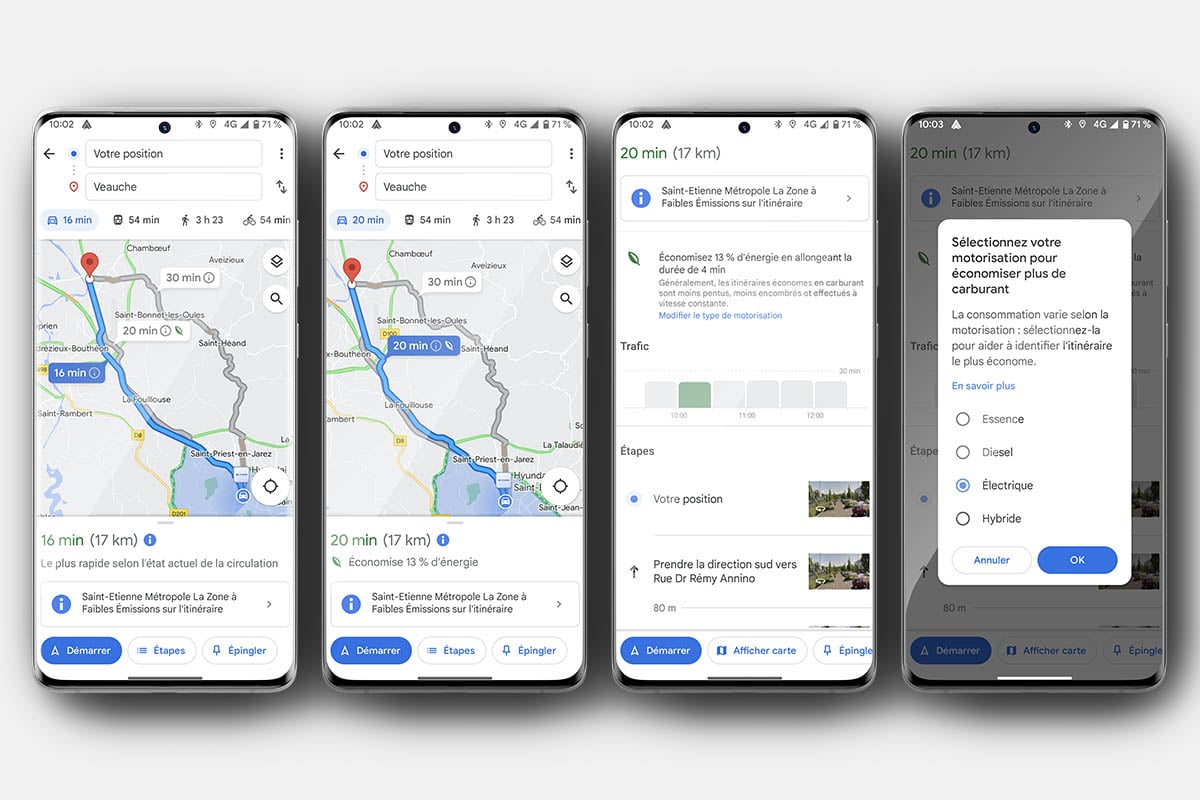

Google Maps a toujours présenté des critères permettant de sélectionner le trajet qui correspond le plus à ses besoins. En règle générale, les utilisateurs pouvaient choisir entre les parcours les plus courts en distance, ou les plus rapides. Désormais, la navigation évolue et propose depuis début septembre des itinéraires plus économes.

Repérés par une feuille verte, ces itinéraires promettent de réaliser des économies d’énergie pour rejoindre une destination. Et ce quelle que soit la motorisation du véhicule, puisqu’il est possible de renseigner le type de carburant utilisé (essence ou diesel) ou la technologie électrifiée (hybride ou électrique). En fonction des informations renseignées, des spécificités mécaniques, de l’environnement, mais aussi du trafic en temps réel, le système proposera alors le parcours le plus économe en carburant, et donc en émissions de CO2. C’est ce qui fait la fierté de Google, qui indique que le système aurait déjà permis d’économiser plus de 500 000 tonnes de gaz à effet de serre depuis son lancement en Amérique du Nord et en Allemagne.

Google Maps Eco-routes : comment ça marche ?

Pour y arriver, le dispositif utilise ses propres bases de données, acquises depuis le lancement de l’application, ainsi que celles du Laboratoire national des énergies renouvelables du Département de l’Energie US (NREL, pour faire plus simple), avec lequel Google a enregistré les consommations d’un panel de véhicule. C’est précisément le service Route Energy Prediction Model (RouteE) qui a été utilisé par les deux entités. De notre côté du globe s’y ajoutent les données de l’Agence Européenne de l’Environnement.

Dans le détail, c’est la technologie Future Automotive Systems Technlogy Simulator (FASTSim) de NREL qui est au cœur du dispositif. Une solution qui permet d’estimer les consommations de carburant et d’énergie pour plusieurs types de véhicules. Le modèle est ensuite intégré à RouteE, qui cible la route la plus économe. Enfin, c’est Google qui apporte son expertise en matière de planification d’itinéraire et de calcul d’heure estimée d’arrivée (Estimated Time Arrival), en se reposant notamment sur l’analyse en temps réel de l’état du trafic, la véritable force de cette navigation.

À lire aussi Bornes de recharge : Google Maps lance de nouvelles fonctionnalités

Bornes de recharge : Google Maps lance de nouvelles fonctionnalitésSi l’heure d’arrivée est similaire, l’algorithme programme alors d’office le parcours le plus économe. A contrario, il laisse l’utilisateur choisir entre les économies d’énergie ou le temps de trajet. Mais d’après la firme de Mountain View, le système élimine toutefois les trajets avec un détour trop important ou avec des gains trop faibles. Cependant, les seuils définis n’ont pas été précisés, ni en relatif, ni en absolu.

Lors de nos nombreuses simulations théoriques pour des trajets de la vie courante, le système proposait en moyenne des parcours économiques plus longs de 5 à 10 minutes, avec des gains de 10 % pour une voiture électrique. C’est parfois plus court, et parfois plus long. Comme c’est le cas avec un parcours de Lyon à Nice : l’itinéraire éco propose un gain de 25 % d’énergie, contre une rallonge de 2 h 10 (6 h 50 par le réseau secondaire contre 4 h 40 par l’autoroute sans bouchons). Aussi, les gains peuvent parfois dégringoler et ne représenter qu’une économie de 4 % si le trafic se densifie. C’est l’un des écarts les plus bas que nous avons constatés.

Si la partie invisible de l’iceberg apparaît comme de la science-fiction pour la majorité des conducteurs (nous y compris), le système proposé par Google est d’une clarté exemplaire. Après avoir renseigné le point A et le point B, l’utilisateur peut prendre connaissance en un coup d’œil la distance, le temps parcours et les économies réalisées avec les itinéraires proposés. Des écarts annoncés en valeur relative plutôt qu’absolu pour plus de cohérence entre les modèles de voitures, qu’il n’est pas possible de sélectionner avec précision.

Les gains estimés sont-ils fiables au quotidien ?

Pour ces tests, nous avons pris le volant d’un Skoda Enyaq iV 80 (à retrouver prochainement en Supertest). Pour chaque parcours, la climatisation était réglée en position manuelle et ce afin d’éviter les variations pouvant influer sur les consommations, Google ne prenant pas en compte les températures dans ses calculs. Pour mieux mettre en lumière les économies réalisables, nous avons effectué ces essais sans trafic, et uniquement à l’aide du régulateur de vitesse automatique à la lecture des panneaux de ce SUV électrique.

Notre premier essai reprend dans les grandes lignes les codes du trajet quotidien de la majorité des français, avec un aller/retour d’un peu moins de 35 km au total entre le centre d’une grande ville et la banlieue résidentielle. D’après Google Maps, ce trajet type sans considérations économiques s’étale sur 17 km pour une durée de 16 minutes, et c’est donc la portion d’autoroute qui est privilégiée ici. Au contraire de son alternative écologique, qui se sert uniquement des voies rapides pour éviter une section urbaine, allongeant ainsi inutilement le temps de route : d’après nos observations, 5 minutes de plus seraient nécessaires en évitant totalement les voies rapides. C’est sans doute là l’une des limites que le système de Google Maps ne souhaite pas franchir. Pourtant, les économies sont palpables pour ce second itinéraire de 17 km d’une durée totale de 20 minutes. Dans un sens, il permet d’économiser 13 % d’énergie électrique. Dans l’autre, l’écart de 7 % est plus faible en raison de la topographie moins favorable.

À lire aussi Route nationale vs autoroute : quel itinéraire choisir pour partir en vacances ?

Route nationale vs autoroute : quel itinéraire choisir pour partir en vacances ?Inutile de préciser d’avance que nous avons toujours observé un écart de temps assez proche des prévisions, avec 3 minutes de différence exactement. Mais la vraie bonne surprise vient au moment de faire les comptes en matière de consommation. Dans le sens aller, le compteur du Skoda Enyaq iV 80 a ainsi présenté une valeur de 14,4 kWh/100 km, contre 11,2 kWh/100 km sur le trajet plus vert, soit 22,2 % d’écart. Au retour, nous avons enregistré une moyenne de 22,4 kWh/100 km contre 20,4 kWh/100 km, ce qui se traduit par une économie 8,93 %.

Et pour des trajets plus longs ou plus exigeants ?

Dès lors, Google Maps semble assez bien tenir ses promesses. Nous avons donc décidé de pousser l’exercice un peu plus loin, avec une destination qui nécessite presque autant de temps quel que soit le type de parcours. D’un côté, le choix de la facilité et du confort avec 74 km de voies rapides et d’autoroutes. De l’autre côté, un raccourci de 22 km à travers des reliefs exigeants (52 km contre 74 km), mais au dénivelé final négatif qui permettrait d’atteindre, au moment du test, 43 % d’économies tout de même ! Malgré les bénéfices écologiques, notons que l’application a alors sélectionné par défaut le trajet autoroutier, plus rapide d’une minute seulement.

S’il ne fait aucun doute que cet itinéraire par le réseau secondaire s’est montré autrement plus favorable que l’alternative autoroutière, l’écart de consommation s’est montré plus généreux : nous avons enregistré une moyenne de 11,9 kWh/100 km par les reliefs contre 22,6 kWh/100 km. Soit une économie de 47,35 %, qui va au delà des prédictions de l’application.

Eco-routes de Google Maps : promesses tenues !

Cependant, rappelons que Google Maps promet des économies d’énergie. Et non pas des taux d’évolutions entre les consommations moyennes. Une nuance difficile à calculer en l’absence d’outils de mesure parfaitement calibrés et précis. En revanche, en appliquant un grossier produit en croix à nos consommations pour obtenir un volume d’énergie consommée, les taux sont sensiblement similaires, sinon bien plus séduisants : sur le premier parcours, la moyenne d’économie d’énergie est de 10,3 % aller/retour (contre 10 % selon les projections de Google), alors qu’elle s’établie à 64,2 % sur le dernier parcours. Chacun fera ses propres calculs en fonction des besoins, mais à la fin du mois, cela pourra représenter des économies non négligeables. Surtout avec les voitures thermiques ou hybrides qui doivent passer à la pompe.

Si l’idée de départ se focalise sur la réduction des émissions de CO2, et donc sur les économies de carburant, le système développé par Google Maps s’étend aussi aux voitures électriques. Au terme de ces trois essais, il ne fait aucun doute que le dispositif sait se montrer particulièrement prédictif et bien étudié, que ce soit pour des trajets quotidiens ou d’autres parcours plus exigeants. Dès lors, nous l’imaginons assez proche de la réalité lorsqu’il anticipe 16 % d’économie sur un Paris-Nice, mais il faudra néanmoins prévoir 4 h 00 supplémentaires en passant par la Nationale 7 et la route Napoléon, plutôt que par l’autoroute. Un prix à payer sans doute plus acceptable que lors de notre roadtrip en Renault Megane e-Tech cet été : nous avons dû passer 8 h 40 de plus derrière le volant pour profiter d’une consommation moyenne plus basse de l’ordre 32,14 %. Un exercice peu rentable pour Google Maps qui ne propose donc pas la route historique.

Reste donc à chaque conducteur de faire son propre choix selon ses besoins. En attendant, le dispositif continuera d’apprendre et d’affiner ses propositions grâce au Machine Learning cher à l’entreprise américaine. Aussi, il serait appréciable de profiter d’une meilleure ergonomie : il n’est pas encore possible de choisir un itinéraire éco depuis un ordinateur pour l’envoyer sur son smartphone, alors que le système Mirror Link ne permet pas de visualiser les gains d’énergie en planifiant un parcours depuis l’écran de la voiture. De plus, il n’est pas tout à fait certain que Google intègre à l’avenir une liste de modèles de voiture afin de parfaire ses prévisions. Pour anticiper au mieux les consommations en électrique, il faudra continuer d’utiliser les planificateurs d’itinéraires indépendants à l’image d’ABRP ou de Chargemap.

La suite de votre contenu après cette annonce

sur l'actualité électrique

Le meilleur d'Automobile Propre, dans votre boite mail !

Découvrez nos thématiques voiture électrique, voiture hybride, équipements & services et bien d’autres

S'inscrire gratuitement