Recharge rapide : pourquoi il ne faut pas se fier à la puissance annoncée et quelles voitures électriques sont (vraiment) les meilleures ?

La suite de votre contenu après cette annonce

Une nouvelle puissance vient de s’ajouter aux fiches techniques des voitures électriques : celle de la recharge rapide. Suffisante pour établir une hiérarchie entres les modèles, cette valeur est parfois abstraite, et peut même induire en erreur. Explications.

Pour attirer les clients, les fabricants ont toujours mis en avant les fiches techniques de leur voiture. Et notamment la puissance moteur maximale, qui permet en général d’anticiper approximativement le niveau de performance d’un modèle, mais aussi de dresser une hiérarchie entre eux. Mais en fonction des configurations mécaniques, et donc de la distribution de l’énergie mécanique, deux voitures de même niveau peuvent ne pas offrir le même caractère. Rien qui ne changera la face du monde en soi, que ce soit pour des thermiques, ou des électriques, lorsque l’on évoque la puissance en pic.

À lire aussi Supertests voitures électriques : récapitulatif des consommations, autonomies, performances et temps de recharge (ajout BMW i4)

Supertests voitures électriques : récapitulatif des consommations, autonomies, performances et temps de recharge (ajout BMW i4)Si les voitures électriques disposent bien d’une puissance maximale toujours communiquée par les fabricants, l’administration distingue cette dernière de la puissance nette maximale, aussi appelée puissance nominale. Il s’agit plus précisément de l’énergie produite par la chaîne de traction (moteur(s)+batterie) pendant 30 minutes, qui est indiquée à la case P.2 sur les cartes grises françaises. Et elle est en général très éloignée de la puissance en crête en raison de la technologie électrique : on observe généralement un écart de 50 % entre les deux valeurs. Preuve en est avec le Volkswagen ID. Buzz, dernière nouveauté essayée par nos soins, qui présente alors sur sa carte grise – que l’on vérifie toujours – une puissance nominale de 70 kW (95 ch) au lieu des 150 kW (204 ch) en pic. Cela s’observe aussi avec le Tesla Model Y Performance, avec 155 kW (210 ch) au lieu des 312 kW (424 ch) en pic, comme l’ont révélé des documents officiels en notre possession.

Les puissances de recharge modestes s’en tirent le mieux

Mais les voitures électriques ont ajouté une nouvelle donnée à leur fiche technique, qui peut alors servir d’argument commercial à elle seule : la puissance de recharge rapide. Si elle est timidement associée à un temps de recharge jusqu’à 80 % de charge, la valeur communiquée n’en demeure pas moins qu’un pic situé quelque part sur la courbe. Mais contrairement à la puissance du véhicule, il n’existe aucune règle. Et c’est bien là le problème, puisque des différences existent entre les annonces et la puissance délivrée sur une période donnée. D’où cet article.

Lors des Supertests, nous avons décidé de passer au crible chaque véhicule sur différents exercices de recharge, en variant le type de borne et de réseaux. Et ce afin d’acquérir le maximum de données et de comprendre ce qu’il se cache sous le plancher des électriques. Ainsi, nous déterminons pour chaque voiture la puissance de recharge moyenne entre 10 et 80 % de charge, en fonction de la courbe type retenue. Face aux écarts constatés, nous avons calculé les écarts entre la performance suggérée par le pic annoncé, et la puissance moyenne réellement disponible sur un plein utile. Et comme toujours, il y a des bonnes surprises et des moins bonnes. Voire de très mauvaises.

Car non, un pic de recharge plus élevé ne vous permettra pas forcément de partir plus vite de la station pour une quantité égale d’énergie délivrée par la borne. Encore faut-il que cette puissance puisse être tenue, au mieux, tout au long de l’exercice de charge. C’est ce qu’arrivent à faire les voitures électriques aux puissances… les plus faibles. Ainsi se retrouvent sur le podium trois modèles avec moins de 100 kW annoncés avec, dans l’ordre le Kia Niro EV, l’Aiways U5 et le break MG 5.

Victoire pour le SUV compact coréen qui, malgré ses 72 kW annoncés, arrive à maintenir une puissance moyenne de 65 kW. Son secret ? Une puissance de pointe observée plus élevée que le pic annoncé. Mais aussi une courbe mieux maintenue comme nous l’avons vu lors de son Supertest. L’Aiways U5, un peu plus rapide à recharger, s’en tire avec un écart – 11,1 %, alors que le MG 5 occupe la troisième place avec un écart de – 14,9 % entre sa valeur en crête de 87 kW et sa moyenne observée de 74 kW. Avec des puissances plus faibles, les batteries sont ainsi moins sollicitées. Cela leur permet de maintenir une courbe plutôt plate ou, au pire, de présenter un escalier avec des marches distinctes et stabilisées.

Le paradoxe des fortes puissances DC

Ce qu’ont visiblement du mal à faire les voitures avec les plus fortes puissances annoncées : parmi les cinq dernières se trouvent trois voitures laissant espérer des recharges expéditives avec plus de 200 kW ! Deux raisons expliquent ce phénomène. C’est d’une part mathématique : avec des valeurs de départs élevées, les écarts grimpent vite en flèche.Voilà pourquoi la nouvelle Tesla Model S Grande Autonomie, que nous avons pu mesurer en exclusivité, figure parmi les moins bonnes élèves (- 42,40 % de différence). Pourtant, sa courbe de recharge est plaisante avec une puissance de 250 kW conservée près de 7 minutes, jusqu’à un taux de charge de 40 %.

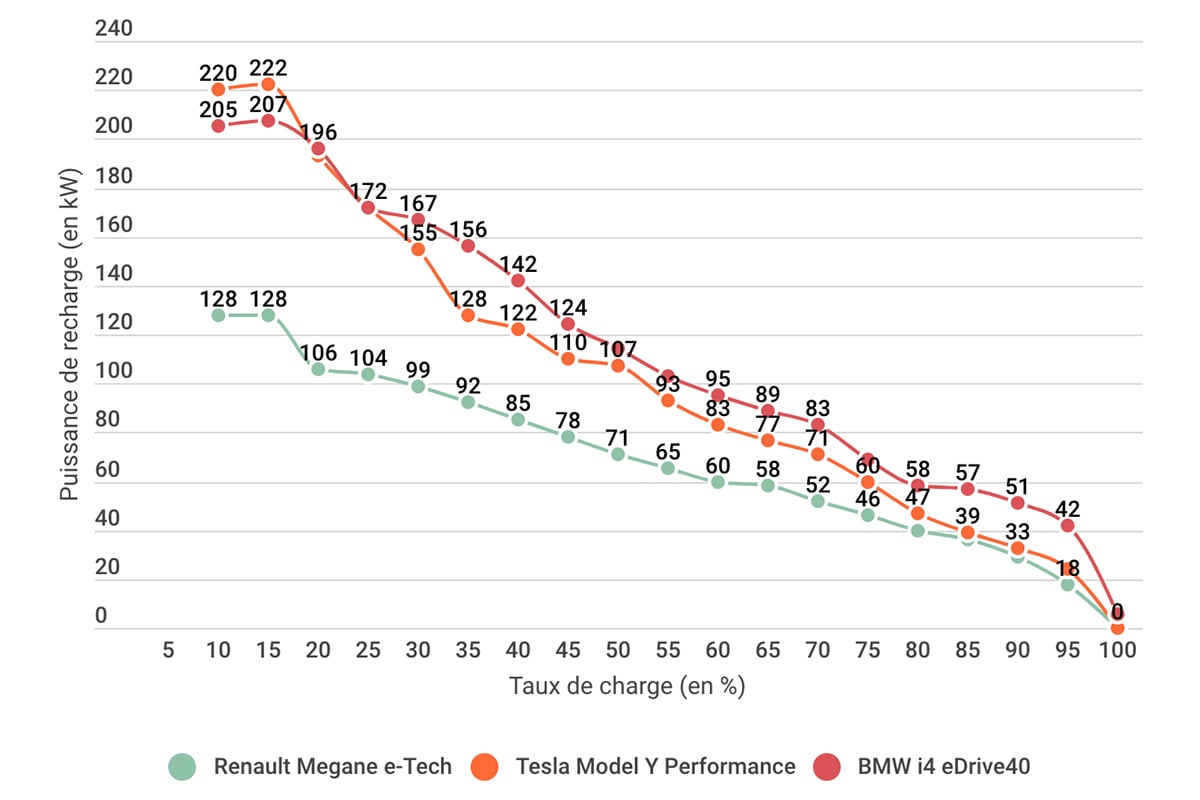

Mais c’est d’autre part technique, toutes les voitures ne pouvant pas maintenir de si fortes puissance longtemps, que ce soit pour des contraintes techniques ou par choix afin de préserver la longévité des batteries. Il n’en demeure pas moins que c’est le Tesla Model Y qui porte le bonnet d’âne de ce classement : annonçant fièrement un pic à 250 kW, le SUV a finalement présenté une puissance « nominale » de 105 kW entre nos mains. Cela correspond à un écart de – 58 %, de loin le plus élevé, derrière celui de la BMW i4 eDrive40 (- 43,4 %). Leur point commun ? Un tempérament précoce, avec une courbe qui met le paquet en début d’exercice et pas suffisamment longtemps.

Un caractère partagé avec le Ford Mustang Mach-E, qui affiche le même profil de courbe. Mais avec un pic officiel de 150 kW, ce SUV américain limite l’écart à – 34 %. Force est de constater que plus la puissance est forte, plus la courbe manque d’endurance. La Renault Mégane e-Tech est alors une exception ici, mais elle confirme que, comme le dit le célèbre slogan, « sans maîtrise, la puissance n’est rien ».

Les Hyundai Ioniq 5 et Nissan Ariya tiennent leurs promesses

Pourtant, le Nissan Ariya qui partage sa plateforme technique CMF-EV avec la compacte est bien différent. Tout du mois dans sa version 87 kWh, dont la performance est notable. Faisant bonne figure avec un écart de – 18,5 %, il parvient aussi à se hisser parmi les meilleures moyennes avec 106 kW. Et rappelons alors que le SUV japonais n’a pourtant jamais pu dépasser la barre des 115 kW, contre les 130 kW promis, ce qui lui aurait peut-être valu la première place de ce classement. Cette place est occupée par la Hyundai Ioniq 5, qui cumule les éloges : sa puissance de recharge moyenne de 176 kW est la plus élevée du classement, et ne s’éloigne pas tant des 220 kW promis en pic. Ce sont ces deux véhicules qui conjuguent au mieux les valeurs absolues (puissances nominales) et relatives (écart avec les chiffres annoncés), alors que le Aiways U5 n’a pas à rougir avec une troisième place au cumul des points.

A travers ce prisme, c’est le Tesla Model Y qui déçoit le plus, avec une performance de recharge sous entendue par son pic de 250 kW qui n’est finalement qu’un écran de fumée. Voilà qui le place au fond de la mêlée, entre une Volkswagen ID.3 et un MG ZS EV, au moment de faire le bilan global. La Renault Megane e-Tech est aussi en bas du classement, avec une puissance moyenne peu élevée et un écart très important.

Vers une puissance de recharge rapide nominale pour mieux guider les acheteurs ?

Si le calcul de la puissance des moteurs électriques est strictement encadré par la réglementation, la puissance de recharge ne fait l’objet d’aucune considération de la part de l’administration. Un choix regrettable, puisque les valeurs annoncées par les fabricants peuvent induire en erreur les conducteurs. Ces derniers seraient sans doute plus aguichés par les rassurantes valeurs maximales, plutôt que par un temps de recharge de 10 à 80 % sur une période donnée qui n’a finalement aucune valeur réelle : une Peugeot e-208 qui réclame 27 minutes pour faire un plein de 10 à 80 % ne se recharge pas aussi vite qu’une Tesla Model S Grand Autonomie, qui a besoin d’exactement le même temps pour le même exercice. Pire encore, ils pourraient ne jamais voir la couleur de la puissance annoncée selon les voitures et le taux de charge au moment de brancher.

À lire aussi Exclusif : nous avons eu accès aux vraies puissances de toutes les Tesla !

Exclusif : nous avons eu accès aux vraies puissances de toutes les Tesla !Il n’existe pour le moment aucun projet de loi qui obligerait les constructeurs à communiquer une puissance de recharge moyenne. Car si les moteurs sont déjà soumis à plusieurs facteurs influents, menant certains fabricants à poser leur réserves sur papier, la recharge rapide est encore plus sensible : elle dépend du taux de charge au moment de brancher, de la température extérieure et celle de la batterie, ou du réseau électrique. Pour un même véhicule, les performances de recharge peuvent donc changer rapidement d’une borne à l’autre.

En tout état de cause, il apparaît que ce sont les véhicules avec les puissances les plus modestes qui tiennent le mieux leurs promesses. A l’opposé, il y a de fortes chances que ce soit avec les voitures aux plus grosses puissances annoncées que les conducteurs en auront moins pour leur argent.

| Puissance annoncée (pic en kW) | Puissance constatée (nominale en kW) | Ecart de valeurs (en %) | |

| Kia Niro EV | 72 | 65 | – 9,7 |

| Aiways U5 | 90 | 80 | – 11,1 |

| MG 5 | 87 | 74 | – 14,9 |

| Nissan Ariya | 130 | 106 | – 18,5 |

| Hyundai Ioniq 5 | 220 | 176 | – 20,0 |

| Renault Zoé | 50 | 39 | – 22,0 |

| Peugeot e-208 | 100 | 77 | – 23,0 |

| MG ZS EV | 92 | 70 | – 23,9 |

| MG 4 | 135 | 96 | – 28,9 |

| Volkswagen ID.3 | 120 | 83 | – 30,8 |

| Ford Mustang Mach-E ER | 150 | 99 | – 34,0 |

| Renault Megane e-Tech | 130 | 75 | – 42,3 |

| Tesla Model S Grande Autonomie | 250 | 144 | – 42,4 |

| BMW i4 eDrive40 | 205 | 116 | – 43,4 |

| Tesla Model Y Performance | 250 | 105 | – 58,0 |

La suite de votre contenu après cette annonce

sur l'actualité électrique

Le meilleur d'Automobile Propre, dans votre boite mail !

Découvrez nos thématiques voiture électrique, voiture hybride, équipements & services et bien d’autres

S'inscrire gratuitement

Nos guides

Annonce partenaire

Superchargeurs Tesla : comment ça marche ?

Focus sur Tesla25 septembre 2024

Annonce partenaire