Mercedes CLA 2025 : pourquoi une boîte de vitesses sur une voiture électrique ?

La suite de votre contenu après cette annonce

La Mercedes CLA promet des consommations plus basses grâce à sa boîte de vitesses à deux rapports.

Des chiffres qui génèrent de l’attente. Mercedes a révélé en mars sa nouvelle berline CLA. La fiche technique de la version la plus efficiente affiche une consommation mixte de 12,2 kWh/100 km, selon la norme WLTP. Et une autonomie totale allant jusqu’à 792 km.

La marque allemande joue la carte de l’efficience, en soignant, par exemple, l’aérodynamique, avec un Cx de 0,21. Mais elle expérimente aussi une boîte de vitesses à deux rapports sur sa plateforme inédite nommée MMA. Un choix (presque) unique dans le monde des VE. Pour mieux comprendre le raisonnement de Mercedes, révisons un instant quelques fondamentaux.

Le pourquoi de la boîte

Pensons au vélo. Le petit plateau et les grands pignons (à l’arrière) vous autorisent à grimper les cotes en moulinant avec vos jambes. Le grand plateau et les petits pignons permettent de filer à toute vitesse sur le plat. Il s’agit donc d’utiliser de manière différente la force produite par vos guibolles. En changeant de « vitesse » sur le guidon, on modifie le rapport, c’est-à-dire le nombre de tours de roue par coup de pédale. On appelle aussi ceci la démultiplication.

C’est la même chose sur une voiture. La force de rotation produite par le moteur — on parlera de couple — peut être exploitée au mieux en fonction des besoins grâce à la boîte de vitesses et à ses différents rapports.

Ce dispositif remplace la chaîne et le dérailleur du vélo en faisant évoluer le rapport entre l’arbre du moteur et les roues. Elle permet au véhicule de grimper au pas en montée en 1ʳᵉ comme de filer sur voie rapide en 6ᵉ (par exemple) alors que la vitesse de rotation de l’arbre moteur est, mettons, de 2 000 tr/min.

Essentielle sur la voiture thermique…

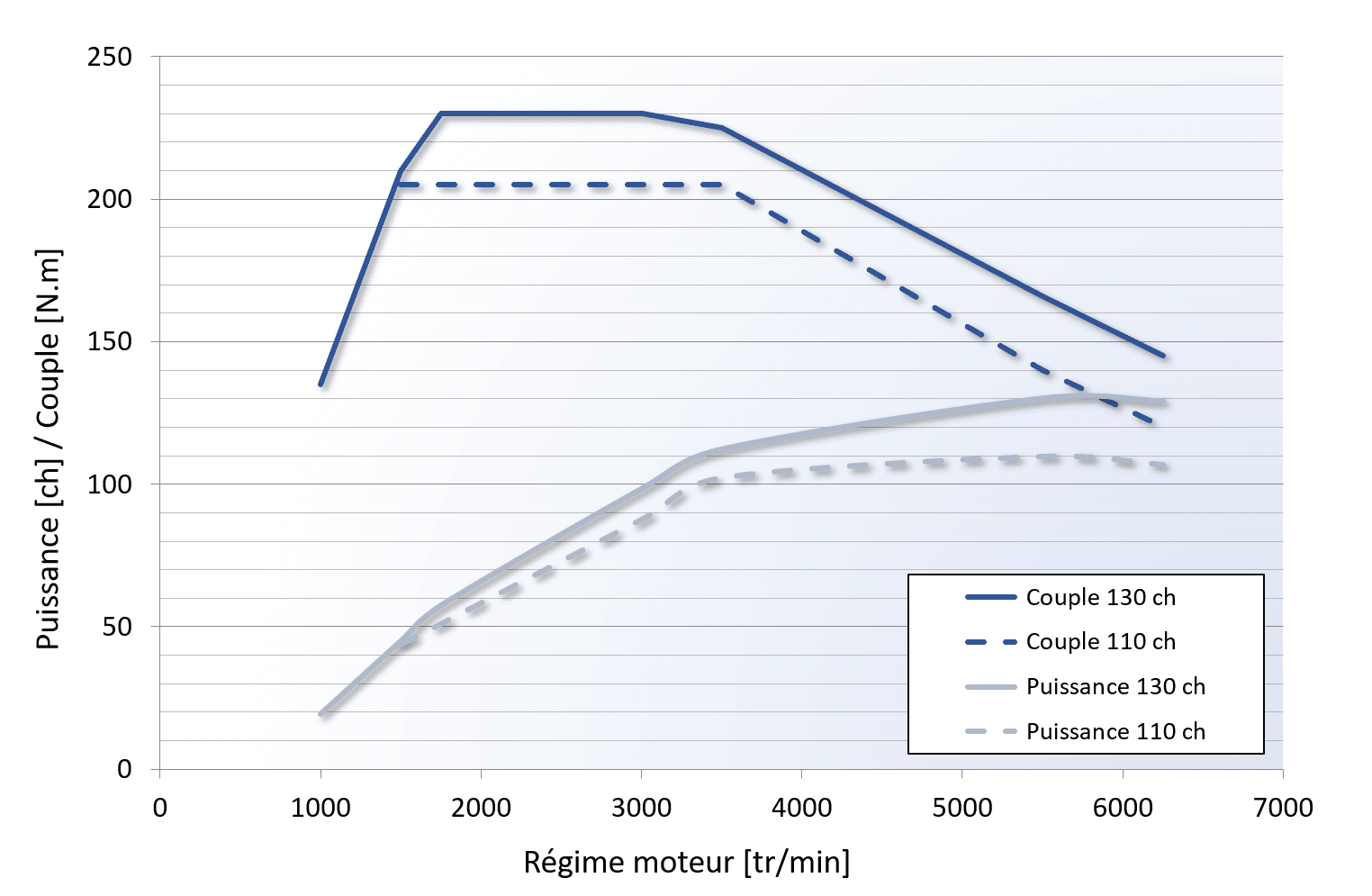

Les voitures thermiques ont grand besoin d’une boîte de vitesses. Leur efficacité est, en effet, limitée à la quantité d’air admise, les frottements mécaniques et les contraintes thermiques. Regardez, par exemple, la courbe de couple de ce 1.2 PureTech de chez Peugeot, Citroën et consorts (j’ai emprunté ce graphique sur le site de l’ingénieur/consultant Guillaume Darding).

On voit que le couple maximal du moteur n’est obtenu qu’à un régime situé entre 1 500 et 3 000 tr/min, soit une plage relativement étroite. Si vous tentez de quitter votre place de parking en 5ᵉ, impossible de décoller. Et vous calez. À l’inverse, si vous essayez de passer la 1ʳᵉ à 130 km/h… Un ex-duo désormais fâché a testé pour vous.

En 140 ans d’automobile, on a vu toutes sortes de boîtes : manuelles, automatiques, robotisées… Le nombre de rapports peut aussi évoluer de quatre sur une brave Fiat Panda des années 1980 à neuf chez Mercedes.

N’oublions pas le variateur…

On développa même des variateurs (ou CVT pour Continuously Variable Transmission), faisant évoluer la démultiplication « en direct ». C’est fréquent sur les scooters. Côté voiture, le dispositif fut popularisé par la DAF 600 puis par de petites voitures japonaises. Sur une Formule 1 expérimentale, l’effet sonore est hautement déstabilisant…

Les constructeurs et les équipementiers travaillent notamment l’étagement, c’est-à-dire les différents rapports utilisables, pour privilégier l’efficience ou abaisser les émissions de CO2. Ou à l’inverse pour affirmer un caractère sportif avec des rapports rapprochés, favorisant l’accélération au prix d’une vitesse de pointe inférieure.

Avec les équipementiers, ils tentent aussi d’améliorer la douceur ou la vitesse de passage d’un rapport à l’autre.

À lire aussi IAA Munich 2025 – Mercedes CLA Shooting Brake : plus de place, un peu moins de km pour le break électrique

IAA Munich 2025 – Mercedes CLA Shooting Brake : plus de place, un peu moins de km pour le break électrique… mais pas pour la voiture électrique

L’avènement de la voiture électrique change le tableau. On peut reprendre ici l’analogie du vélo. Pour simplifier, disons qu’un moteur électrique serait une paire de jambes bioniques capable de générer un couple important à toutes les vitesses de rotation. Voilà qui rendrait vos plateaux et pignons a priori obsolètes.

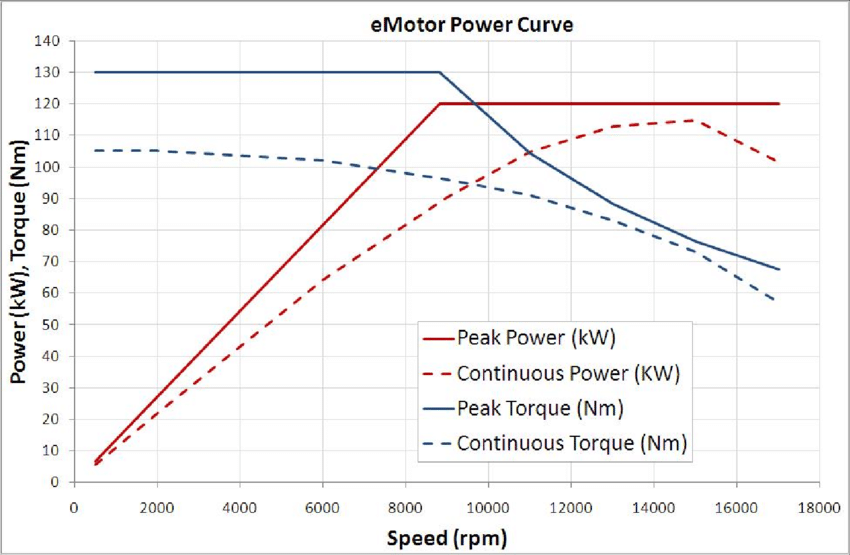

Regardons ensemble une courbe de couple de Tesla Model 3 (source). Le couple maximum est atteint dès le départ. La courbe est beaucoup plus plate que sur un véhicule thermique. Le couple se maintient jusqu’à 7 000 tr/min puis décroît lentement à mesure que le régime augmente.

Mais les machines électriques autorisent des vitesses de rotation très élevées. Sur une voiture thermique de route, la zone rouge s’établit généralement entre 4 500 et 8 800 tours-minute (salut à toi, S2000 ♥). Au-delà, les pièces en métal en mouvement du moteur à combustion interne risquent de se déformer ou de se rompre. Leur poids génère de l’inertie. Les machines électriques tournent nettement plus vite et mettent moins de pièces en mouvement (rotor, roulements). Chez Volkswagen, on plafonne la machine APP550 aux alentours de 13 000 tr/min à 180 km/h. Mais on peut aller plus loin.

Le moteur arrière de la Kia EV6 GT est capable d’atteindre un régime de 21 000 tr/min à 260 km/h. BYD revendique depuis quelques semaines une machine capable de dépasser les 30 000 tr/min. La bande « utile » est donc beaucoup plus grande par rapport à un véhicule thermique. On peut donc rouler à 1,6 ou 160 km/h sur un rapport unique. Les constructeurs accolent le plus souvent une boîte de vitesses à un seul rapport – un réducteur – à leur moteur électrique. Grâce à un engrenage tout simple, il adapte la vitesse de l’arbre moteur à celle des roues. Tout va bien dans le meilleur des mondes…

De l’intérêt des rapports sur un véhicule électrique…

On peut donc avancer sans inquiétude avec un rapport unique. Mais adapter la démultiplication aux situations PEUT avoir un intérêt, même sur un véhicule électrique. L’avantage peut d’abord être sportif. Pour mieux comprendre, penchons-nous sur le cas des Porsche Taycan et Audi e-tron GT. Ils sont les seuls véhicules électriques de série actuels, vendus chez nous, dotés d’une boîte de vitesse à deux rapports sur leur moteur arrière.

Selon les infos officiellement mises en ligne par Porsche, la vitesse du rotor peut atteindre 16 000 tr/min. Le jeu consistait donc pour les ingénieurs à trouver deux rapports autorisant de plus fortes accélérations tout en maximisant l’efficience et en conservant une vitesse de pointe élevée.

(Petite incise : on imagine facilement que vendre une voiture électrique à plus de 100 000 euros incapable de dépasser les 160 ou 180 km/h sur autobahn n’était pas du goût des acheteurs potentiels de Porsche)

La boîte, accolée à la machine synchrone à aimants permanents, comprend trois arbres. Au concret, le cerveau électronique de la voiture passe du rapport 1 à 2 autour de 80 à 100 km/h. Aucune action du conducteur ou de la conductrice n’est nécessaire et la rupture de charge est quasiment imperceptible. Cet arrangement permet d’avoir un rapport court pour les fortes accélérations (15/1). Et un rapport long (8/1) pour préserver l’efficience à allure autoroutière, tout en assurant une vitesse maxi élevée : 230 km/h sur l’entrée de gamme, 260 km/h sur la Turbo S.

Un gain d’autonomie (?)

Deuxième gain potentiel : l’efficience. L’équipementier ZF avait présenté en 2019 une chaîne de puissance avec un moteur de 140 kW (190 ch) accolé à une boîte de vitesse à deux rapports. Dans son communiqué, l’entreprise allemande promettait un gain d’autonomie « jusqu’à » 5 %.

Pour mieux comprendre, il faut observer un autre graphique. Ce que vous voyez ci-dessous est la carte d’efficience théorique de la machine arrière d’une Tesla Model 3 de 2018 (source).

Vous le voyez, la zone d’efficience maximale figure en rouge foncé, quelque part entre 6 000 et 12 000 tr/min et entre 80 et 250 Nm de couple. Posséder deux rapports permet de maximiser le temps passé dans la zone la plus favorable. Car la voiture dispose de deux « chances » de trouver le meilleur compromis, en fonction de la puissance nécessaire au mouvement du véhicule confronté à la résistance de l’air ou au frottement des roues. Le logiciel peut arbitrer entre deux régimes et sélectionner le plus adapté.

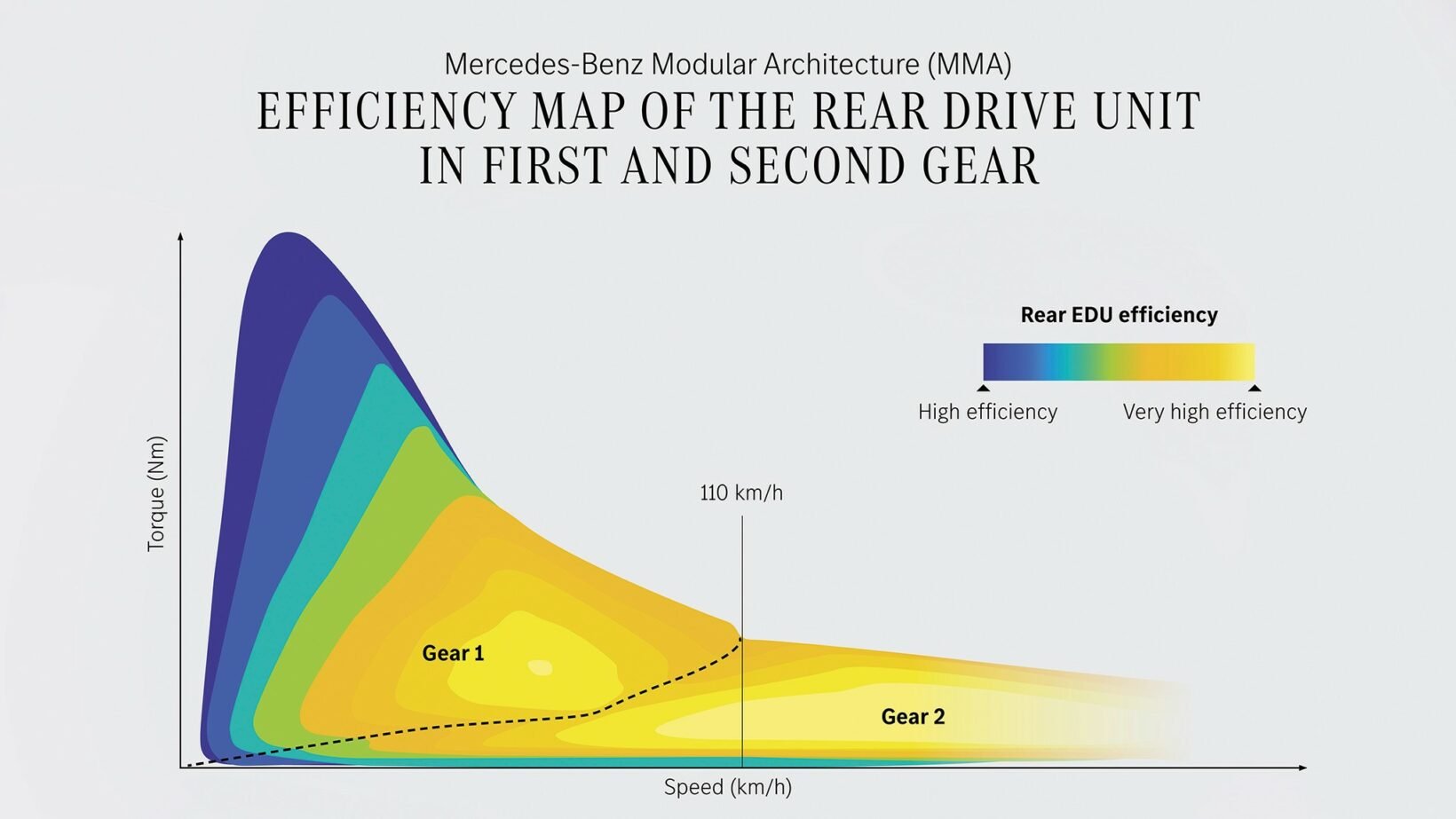

Emparons-nous d’une autre carte d’efficience, réalisée par Mercedes publiée par MotorTrend. Et, si l’on se réfère à la vitesse des roues (ici en abscisse), la présence de la boîte de vitesses crée donc une deuxième zone de forte efficience. Elle est en jaune clair sur le document présenté par Mercedes ci-dessous.

Tesla y a pensé

Le développement du premier Tesla Roadster ne fut pas un fleuve tranquille. En 2007, les exemplaires de test n’arrêtaient pas de briser leurs boîtes de vitesses. Comme sur la Porsche Taycan, le but était de proposer accélérations et allonge…

« Les livraisons ont été retardées de six mois, notait alors le Los Angeles Times, en raison d’un souci de transmission qui a forcé Tesla à passer de sa version 2-rapports à un seul, rallongeant le 0 à 60 miles (0 à 100 km/h, ndlr.) de 1,7 seconde. Un autre facteur dans le retard fut le renvoi du cofondateur, Martin Eberhard et d’environ 10 % des employés à la fin de l’année dernière ».

Si Tesla n’a finalement jamais employé la boîte de vitesses, la marque a proposé une autre solution. Sur ses véhicules dotés de deux moteurs, les démultiplications des transmissions peuvent être différentes. On le constate ainsi sur le manuel d’utilisation de l’actuelle Tesla Model S. Le « cerveau » décide sur quel moteur porter l’effort selon la situation.

Quid du système Mercedes ?

Voilà donc l’idée derrière le système que Mercedes inaugure sur son CLA. Intégré à la plateforme MMA, on retrouvera également cette boîte de vitesses à deux rapports sur les autres véhicules de la gamme « entry » (les futurs CLA break de chasse, GLA et GLB). « Nous voulions avoir aussi un point d’efficience placé aussi à plus haute vitesse », nous expliquait en décembre dernier Oliver Zolke, responsable de la recherche et du développement de la plateforme MMA.

Les conducteurs et conductrices n’auront rien à faire et ne pourront même pas savoir sur quel rapport roule leur voiture. « Nous n’avons pas prévu d’afficheur, poursuivait Oliver Zolke, ce n’est pas une information pertinente pour le client ». Arrive ensuite la question de l’étagement. Sur sa nouvelle machine arrière, dite EDU 2.0, Mercedes dispose d’un couple maximal de 335 Nm. La puissance culmine pour sa part à 272 ch.

Le « ratio » de la première est moins ambitieux que chez Porsche, avec un rapport de 11/1, quasiment équivalent à celui d’une Volkswagen ID.3 première mouture. Il n’est pas question ici de battre une Tesla Model S Plaid sur une piste de dragster, mais d’offrir des accélérations correctes et une bonne efficience aux vitesses urbaines et routières. Cette première facilitera aussi la vie des caravanistes avec 1 800 kg de masse tractable, contre 1 000 pour une Tesla Model 3.

« La boîte change de rapport entre 80 et 100 km/h » nous précisait Oliver Zolke. La seconde est enclenchée par l’action de crabots, un système relativement rudimentaire. Mais la transition d’un rapport à l’autre sera soignée pour éviter les à-coups : « vous ne devriez pas vous en rendre compte » promet l’ingénieur. Le rapport de ce deuxième… rapport est de 5/1. Ceci permettra à la machine synchrone de tourner avec un régime inférieur par rapport aux autres VE à allure autoroutière. Et donc d’être (en théorie) plus efficient.

À lire aussi Mercedes tente de piquer des clients à Tesla d’une manière très surprenante

Mercedes tente de piquer des clients à Tesla d’une manière très surprenantePlongeons dans les statistiques mises au jour dans les Supertests de mon collègue Soufyane Benhammouda. La plupart des berlines comparables « consomment » environ 23 kWh/100 km à 130 km/h.

- Tesla Model 3 Propulsion : 18,6 kWh/100 km

- Volkswagen ID.7 Pro : 23,2 kWh/100 km

- Hyundai Ioniq 6 RWD : 23,2 kWh/100 km

- BYD Seal propulsion : 23,5 kWh/100 km

Nous sommes bien évidemment curieux de confronter la CLA au même exercice. On en saura plus dans les prochains mois.

Cette seconde permet aussi à la Mercedes d’afficher une vitesse maximale de 210 km/h. Ce détail a son importance en Allemagne. La plupart des VE actuels sont plafonnés par leur régime maximal (par exemple 180 km/h à 13 000 tr/min pour une Volkswagen ID.7 et sa machine APP550 de puissance supérieure à l’EDU 2.0 de Mercedes.

Des inconvénients

Bien sûr, ce dispositif a ses inconvénients. Cette transmission, plus complexe qu’un simple réducteur, accroît la masse du véhicule. Le CLA n’est d’ailleurs pas très optimisée sur ce point, avec 2 055 kg sur la balance. Lorsque nous avons interrogé Oliver Zolke, il n’a pas souhaité nous indiquer le poids de la boîte. Sur la Taycan, Porsche annonce environ 70 kg pour sa boîte à deux rapports. Cette masse supplémentaire engendrerait, selon nos calculs, une dizaine de kilomètres d’autonomie théorique perdue.

De surcroît, la présence de cette boîte ajoute quelques frottements, nuisant logiquement à l’efficience. Une étude théorique de 2018 écrivait qu’une « perte de 4 à 5 % d’efficience est inévitable pour toute tentative de passer de un à deux rapports en raison des frictions, des viscosités et des pertes liées à l’embrayage ».

La boîte à deux rapports ajoute aussi des éléments mécaniques potentiellement sujets à usure. Un argument à relativiser : les dispositifs actuels sont très fiables et le nombre de changements sera faible, avec deux rapports seulement.

Enfin, il y a la question du prix. Sans surprise, la marque allemande ne communique pas les coûts de ses différentes pièces. Mais ce mécanisme supplémentaire a un coût, qui sera logiquement répercuté au client.

Selon Mercedes, le jeu en vaut la chandelle. Et nous aurons l’occasion de le vérifier lors des premiers essais. Dans un monde où chaque kWh compte, la bonne vieille boîte de vitesses a peut-être un rôle à jouer… D’ailleurs, Stellantis y réfléchit aussi.

Une réponse venue de la compétition

Il est d’usage de dire que la compétition est un labo pour la route. On s’est aussi posés la question de la boîte de vitesses en Formule E. Lors de la saison 1 (2014-15), toutes les monoplaces étaient identiques et les équipes utilisaient tous la même boîte Hewland à 5 rapports. Les changements de rapport étaient activés via des palettes au volant avec des commandes pneumatiques (on peut l’entendre ici).

À partir de la saison 2, les concurrents avaient davantage de liberté créative sur la chaîne de puissance. Chez Renault e-Dams, on opta pour deux rapports – dont un réservé aux départs et aux épingles – puis un seul au cours de la saison 3. Sa principale opposition à l’époque, Abt Schaeffler Audi, optait alors pour trois rapports pour des performances très proches.

Aujourd’hui, toutes les équipes optent pour un seul rapport et donc pour un pignon fixe. Les gains de consommation à vitesse stabilisée ne l’emportent pas (puisqu’on roule peu à vitesse stabilisée) sur le poids et les frottements liés à la présence d’une boîte. Mais ceci ne concerne évidemment qu’à un usage spécifique : celui de monoplaces sur un circuit… bien loin de nos trajets quotidiens.

sur l'actualité électrique

Le meilleur d'Automobile Propre, dans votre boite mail !

Découvrez nos thématiques voiture électrique, voiture hybride, équipements & services et bien d’autres

S'inscrire gratuitement