La voiture électrique va-t-elle tomber dans un gouffre ?

La suite de votre contenu après cette annonce

Quelques réflexions autour de la clientèle élargie du véhicule électrique.

D’habitude, les discours des responsables marketing dans l’univers automobile me font bâiller. Tout est iconique. Dynamique. Technologique. Et parfois un peu creux. Pourtant, certains des concepts maniés par ces experts de la parole et de l’image au service de l’acte d’achat ont de l’intérêt. Il y a quelques mois, David Hilbert, le responsable marketing européen de Kia, m’a ainsi donné matière à réflexion au cours d’une interview : « nous sommes arrivés à un moment où les early adopters ont déjà acquis leur véhicule électrique. Nous voici à un nouveau moment charnière, celui de l’early majority ». (J’ai rajouté le gras moi-même, NDA.)

Il reprend ici une grille d’analyse découpée par Everett Rogers (1931-2004). Dans un texte fondateur intitulé Diffusion des innovations, publié en 1962, ce sociologue américain cherchait à comprendre comme se répandait au sein du public une nouveauté technique ou une habitude inédite.

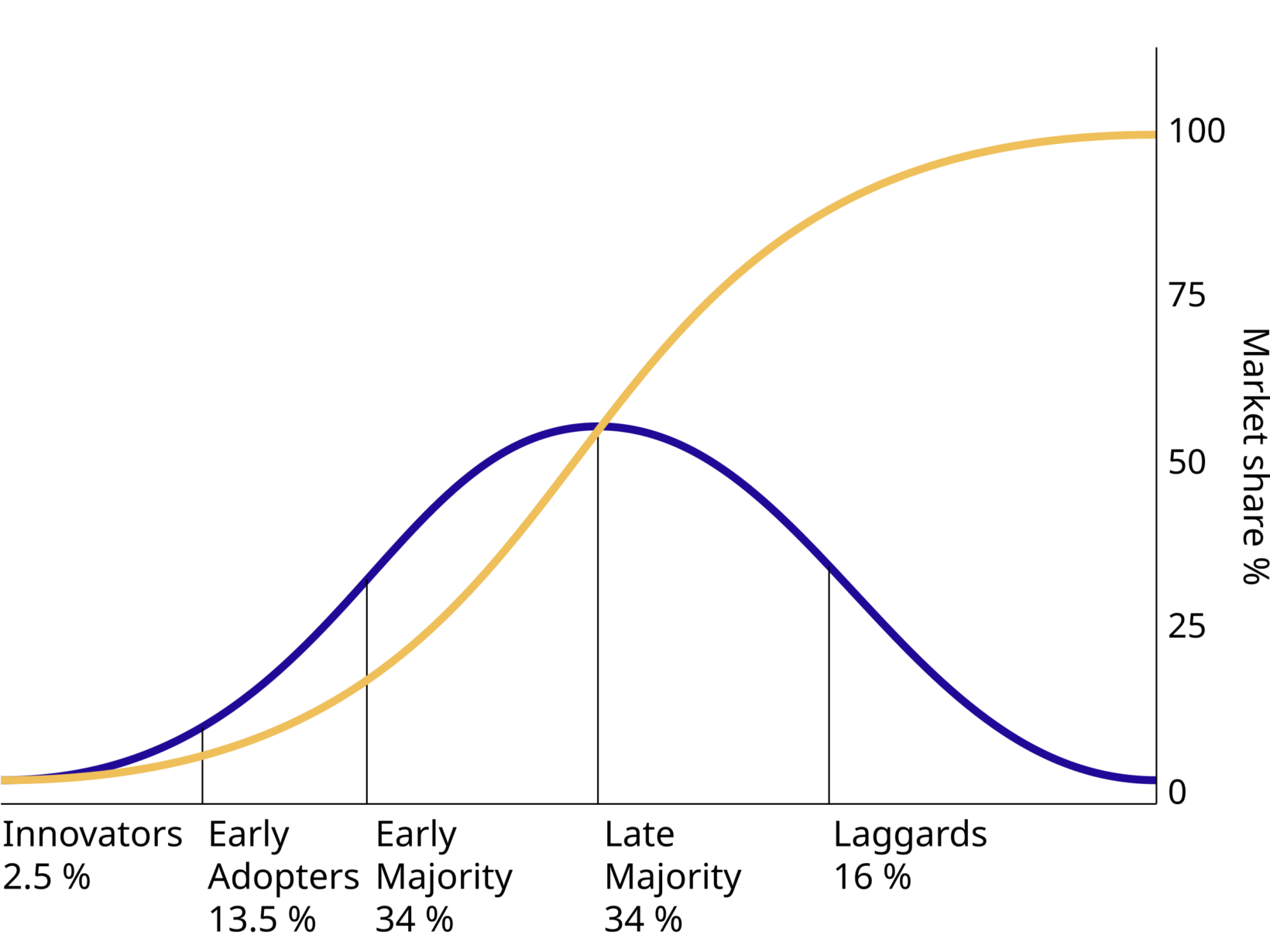

La courbe de Rogers

L’un des fondements de son étude avait été publié pendant la Seconde Guerre mondiale. En parcourant les champs de maïs et les tableaux statistiques, deux sociologues, Bryce Ryan et Neil Gross avaient observé l’adoption des semences hybrides par les agriculteurs de l’Iowa pendant les années 1920.

En étudiant ce cas et des centaines d’autres, Rogers distingua un phénomène : l’adoption de la nouveauté suivait une courbe en « S » au fil du temps. Le pourcentage d’utilisateurs progresse lentement, puis accélère rapidement, pour enfin ralentir sa progression alors que l’on approche des 100 %. Pour mieux comprendre, il découpa cinq types d’acteurs s’appropriant la nouveauté : innovateurs, early adopters (en bon français : primo-adoptants), early majority (majorité précoce), late majority (suiveurs), laggards (retardataires).

Sans aucune prétention scientifique, essayons d’en comprendre les ressorts à travers l’exemple de l’accroissement des immatriculations de véhicules électriques. Et je vous prie de bien vouloir excuser les anglicismes dont cette discipline est coutumière. Si l’on suit le raisonnement de Rogers, le profil « innovateur » constitue environ 2,5 % des utilisateurs potentiels. C’est la personne qui a acquis (et loué la batterie) d’une Renault Zoe ou roulé en BMW i3 en 2014 parce qu’elle était inquiète face au changement climatique. Ou encore qui a opté pour une Tesla Model S dès sa sortie, car elle souscrivait à la démarche alors radicale d’Elon Musk.

L’early adopter (ou primo-adoptant) fait partie de la deuxième frange s’appropriant une innovation. Pour Rogers, elle constitue 13,5 % d’un marché potentiel. On pourrait ici citer celui ou celle qui a opté pour une Tesla Model 3 ou une Peugeot e-208 au début de notre décennie. Un comportement encore minoritaire, mais un choix nettement moins risqué qu’aux petites heures du VE, où la prise était rare, le véhicule coûteux et les performances limitées. Comme nous le répétons souvent sur Automobile Propre, traverser la France en électrique ne requiert plus autant de ressources mentales qu’à l’époque de la Mitsubishi i-Miev.

Nous serions donc aujourd’hui arrivés au stade suivant, celui de l’early majority, c’est-à-dire la majorité précoce. David Hilbert, le monsieur marketing de Kia, n’est pas le seul à le penser. L’an dernier, l’International Council on Clean Transportation (ICCT) plaçait l’Europe et la France à cette jointure. La Norvège en serait déjà à la majorité tardive, l’Espagne ou l’Italie traverseraient encore la phase des primo-adoptants. De même, au premier semestre 2025, les VE représentaient ainsi 18 % des immatriculations de voitures particulières neuves en France. Incidemment, nous sommes légèrement au-delà des 15,5 % fixés par Rogers comme « seuil » de l’early majority (2,5 % d’innovateurs et 13 % de primo-accédants).

Dans le même ordre d’idée, une récente enquête intitulée « Les Français et la voiture électrique », commandé par la Plateforme automobile (PFA), classait les automobilistes tricolores en catégories. L’Hexagone compterait 16 % de personnes « électro-enthousiastes », 25 % d’« électro-prudents » et 37 % d’« électro-sceptiques » et 11 % d’« électro-allergiques ». Ces ordres de grandeur collent assez bien avec la cloche de monsieur Rogers. Pour les constructeurs, il faut donc penser à servir cette majorité précoce ou électro-prudents.

Moment clé

Or, ce moment est décisif. Ici, le marketing a de nouveau quelque chose à dire. En 1991, Geoffrey A. Moore publiait un essai nommé Crossing the Chasm. Sous-titre du texte, qui fit un tabac dans la jeune Silicon Valley : « vendre des produits high-tech au grand public ». En plus de servir de vadémécum aux jeunes entrepreneurs et commerciaux liés à l’informatique et à internet, le livre tenta de raffiner les idées de Rogers. Notamment en creusant l’idée de chasm, à traduire en Molière par « gouffre » ou « abîme ».

« La majorité précoce (early majority) partage en partie les capacités des primo-adoptants (early adopter) à entrer en lien avec la technologie. Mais ils sont en dernier ressort animés par un fort sens de la praticité. Ils savent à quel point certaines des innovations peuvent finir en modes éphémères. Ils n’ont pas de problème à attendre et observer comment cela se passe pour les autres avant de l’adopter ».

Pour Moore, qui avait assisté comme consultant le développement de nombre de jeunes pousses dans les eighties, cette phase de transition entre les primo-accédants et la majorité précoce est décisive. L’auteur cite des exemples de technologies n’ayant jamais franchi l’abîme. L’une des illustrations ne manque pas de saveur, vue d’aujourd’hui : « Une des grands succès éditoriaux du début des années 1980 était l’intelligence artificielle (…). Tout le monde écrivait là-dessus et de nombreux acteurs des produits de consommation se jetèrent dans la course menée par des entreprises comme Teknowledge, Symbolics et Intellicorp ».

« Aujourd’hui, l’IA a été reléguée à la corbeille (rappelons que l’auteur nous écrit depuis les années 1990, NDLR). Elle n’a jamais réussi à percer comme produit pour un marché grand public ». Il poursuit : « Pourquoi ? Lorsque le moment de la majorité précoce est arrivé, il y avait trop d’obstacles à l’adoption : pas de soutien sur le matériel grand public, une inaptitude à l’intégrer dans des systèmes existants, pas de méthodologie établie de conception et pas assez de gens formés à son utilisation ».

L’exemple éclaire deux points. Premièrement, une application d’une technologie peut rester (longtemps) au purgatoire de l’early adopter. Deuxièmement, le passage au grand public requiert une approche différente de la part de ceux qui tentent de nous vendre ladite innovation.

Une paternité contestée

Si nous évoquons ici l’ouvrage de Geoff Moore ici, c’est parce qu’il a popularisé l’usage du chasm (« gouffre ») auprès du public informé avec son livre. Mais un article récent souligne que le concept aurait émergé plusieurs mois auparavant, dans les travaux du cabinet de conseil aux entreprises Regis McKenna Inc. Précisément là où travaillait Moore avant la publication de son livre.

La véritable paternité de l’idée d’un « gouffre » entre early adopters et early majority résiderait du côté de Lee James and Warren Schirtzinger, deux autres consultants d’une firme qui conseillait alors Apple, DuPont, Hewlett-Packard ou Xerox… avant de faire faillite peu après la sortie du livre.

Une clientèle différente

Au fil des pages, Geoff Moore dresse un petit portrait de la majorité précoce. Dans son contexte de la Silicon Valley des années 1990, il s’agit souvent d’une cadre d’entreprise qui acquiert un service informatique ou un logiciel. Mais on peut aussi librement l’appliquer à un particulier au moment de s’acheter un véhicule électrique :

« L’early majority veut acheter un produit qui est une amélioration par rapport à ce qu’elle utilise aujourd’hui. Ils veulent minimiser la discontinuité avec ses habitudes. Ils veulent de l’évolution, pas de révolution (…). Et surtout, ils ne veulent pas débugger le produit de quelqu’un d’autre ».

Traduction par David Hilbert de chez Kia : « Ici, nous devons travailler un peu plus dur. Il faut montrer aux clients les bénéfices et dépasser certaines raisons de refus. On peut avoir peur pour l’autonomie d’un VE. Sur EV3, nous avons plus de 600 km. On peut s’inquiéter du temps de charge : sur EV6, on passe de 10 à 80 % en 18 minutes. Voilà les choses concrètes sur lesquelles s’appuyer ». En communicant roué, David Hilbert profitait de mes oreilles pour répéter les vertus des produits de sa marque. On ne peut pas lui en vouloir.

D’après Moore, les constructeurs doivent donc franchir des réticences des électro-prudents. Et pour rassurer cette clientèle, un véhicule déjà bien connu peut aider. Actuellement, Ford lance son Puma Gen-E, six ans après l’arrivée en France des motorisations thermiques (essence ou biocarburant).

Louis-Carl Vignon, patron de l’ovale bleu en France, nous glissait récemment : « La double proposition Puma thermique ou électrique aide nos vendeurs, car on peut facilement comparer les coûts, convaincre d’essayer les véhicules… ». Et donc apaiser les anxiétés de cette majorité précoce au moment de signer un bon de commande. Voilà qui mettra en boule nombre d’électro-enthousiastes qui ne jurent que par les plateformes « skateboard » dédiées au VE.

Or, l’enjeu est de taille pour les constructeurs automobiles. Le resserrement des normes CO2 en Europe les pousse à augmenter urgemment la part de véhicules électriques dans leurs ventes. Pour éviter des prunes, il faut donc convaincre des gens rentrés chez un concessionnaire pour une brave essence ou un hybride léger de repartir avec un VE…

« Si l’on explique le prix d’achat, le coût de détention d’un véhicule électrique adapté à son usage, la Hyundai Inster peut être une alternative à l’i20, à une Polo, une Clio ou autre », nous expliquait, par exemple, Clémentine Antunes, responsable marketing de Hyundai en France, lors des premiers essais de la citadine coréenne. En clair, pour tenir les objectifs des constructeurs, le VE doit impérativement piquer des clients, pas chauds a priori, au véhicule thermique. Et donc draguer cette clientèle d’early majority.

Des doutes ?

Mais il manque évidemment un élément à notre tableau. Les règles jouent un rôle majeur dans le passage de la minorité à la majorité. La mise en place à l’échelle européenne d’une interdiction des véhicules thermiques fonctionnant à l’essence ou au gazole en 2035 relève de cette logique : assurer à tous les acteurs que nous vivons un aller sans retour.

« En fournissant un signal clair pour l’industrie visant à développer et investir dans les véhicules zéro émission, l’objectif consiste à encourager l’innovation, et donc à maintenir le leadership de la chaîne de valeur européenne et de stimuler l’emploi dans ces nouvelles technologies » estimait la Commission européenne dans son étude d’impact préfigurant la mesure. En d’autres termes, l’instance pousse les constructeurs à ne pas se retourner et à pousser à 100 % vers l’électrique.

Voilà qui touche l’offre, mais pas forcément la demande… (même si la « barre » constituée par 2035 peut avoir un impact sur un consommateur s’inquiétant de la valeur de revente à très long terme de son véhicule). D’autant que les signaux récents issus du monde politique et des pouvoirs publics peuvent être perçus comme contradictoires du point de vue des consommateurs.

À l’échelle continentale, Ola Källenius, patron de Mercedes et lobbyiste en chef de l’industrie automobile car président de l’ACEA, remet en cause l’horizon 2035. Voilà qui sème probablement le doute dans la tête du grand public au moment d’effectuer un virement au concessionnaire. À l’échelle nationale, la France a abaissé et ajouté des conditions à son bonus historique tout préparant un rétropédalage sur les Zones à faibles émissions (ZFE). Tout ceci au moment où la supposée cohorte de consommateurs de la « majorité précoce » entrait en scène.

Tant mieux pour les primo-adoptants, dont Rogers et Moore indiquent qu’ils sont souvent les plus favorisés. Ils ont, par exemple, bénéficié d’aides de 7 000 € pour acheter des véhicules couteux sans se préoccuper de leur origine. Tant pis pour les suivants, moins fortunés, même si le mécanisme de « leasing social » tente aujourd’hui de corriger cette inégalité.

Aux limites

On touche aussi aux limites des modèles établis par les spécialistes de la diffusion des innovations. Dans un article publié en février dernier, Warren Schirtzinger s’interrogeait sur les lectures erronées du chasm dont il est l’un des géniteurs (voir encadré). Quelques extraits méritent d’être surlignés : « La séquence psychographique qui est la fondation du concept de gouffre (innovateur, early adopter, early majority, late majority, laggard) peut être substantiellement biaisée par les programmes gouvernementaux (…) conçus pour encourager ou accélérer l’adoption », écrit Schirtzinger. En clair, les aides peuvent changer la vitesse de généralisation en écartant le risque économique pour les particuliers ou les entreprises. Ou les ralentir…

Il met également en garde sur l’utilisation « à la mode, surmédiatisée » des profils psychologiques comme celui du primo-adoptant. « Demandez à mon voisin, écrit encore ce super consultant. Il est un early adopter pour le VE mais un retardataire à propos d’une innovation nommée vaccin contre le Covid ».

En clair, l’early adopter qui achète l’iPhone, la Tesla et le robot humanoïde le jour même de leur sortie est une caricature. Tout comme le client de la majorité avancée, qui attend de voir avant de passer à l’achat. Plutôt qu’un grand gouffre, le VE devra sans doute franchir des millions de petits trous.

sur l'actualité électrique

Le meilleur d'Automobile Propre, dans votre boite mail !

Découvrez nos thématiques voiture électrique, voiture hybride, équipements & services et bien d’autres

S'inscrire gratuitement