Voiture électrique : le comportement des usagers au cœur d’une étude d’Enedis

La suite de votre contenu après cette annonce

Réalisée en partenariat avec l’Institut BVA, cette étude d’Enedis, principal gestionnaire du Réseau Public de distribution d’électricité, s’intéresse aux comportements et usages des utilisateurs de voitures électriques et hybrides rechargeables, notamment sur le volet de la recharge. Une enquête dont les résultats permettent de couper court à certains aprioris.

Au total, plus de 800 utilisateurs ont pu être interrogés dans le cadre de cette étude menée en décembre 2019 par l’institut BVA à la demande d’Enedis. Objectif : mieux connaitre les comportements et habitudes des usagers dans différents domaines.

Voiture principale du quotidien

On a souvent tendance à apparenter le véhicule électrique à la seconde voiture du foyer Or, les résultats du rapport d’Enedis tendent à démontrer une inversion des usages. Si la majeure partie des sondés avoue déjà posséder un autre véhicule (80 % sur l’électrique et 64 % pour les hybrides rechargeables), 73 % précisent utiliser leur véhicule électrique comme véhicule principal en nombre de kilomètres parcourus. Pour les hybrides rechargeables, dont l’usage est plus polyvalent, la part grimpe jusqu’à 92 %.

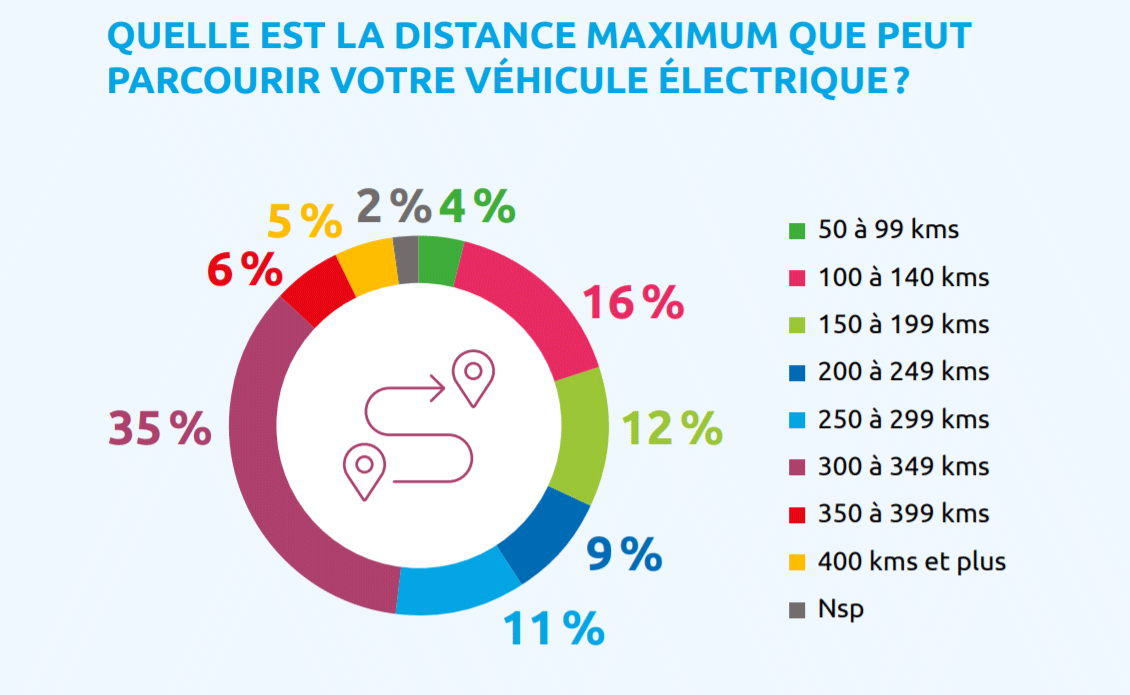

Autonomie en hausse

Sur le sujet de l’autonomie, la progression des dernières générations de véhicules est perceptible dans les réponses obtenues. Longtemps cantonnée à 150 km, l’autonomie réelle constatée va désormais bien au-delà des 200 kilomètres. Selon les répondants, l’autonomie maximale de leur véhicule est en moyenne de 246 km.

En matière d’usage, l’électrique sert en grande majorité à couvrir les trajets du quotidien. 94 % des répondants (97 % en zone rurale) utilisent leur véhicule électrique pour les déplacements de tous les jours, notamment pour le domicile-travail. Ils ne sont que 6 % à indiquer s’en servir essentiellement pour les départs en week-end et les vacances.

En distance parcourue, la moyenne du panel s’élève à 43 km/jour et même 56 km/jour pour les personnes déclarant habiter en zone rurale. C’est bien plus que la moyenne nationale, établie à 29 km/jour toutes énergies confondues.

Une recharge au plus simple

Pour 90 % des sondés, le domicile représente le lieu de recharge principal. Compte tenu des autonomies à la hausse proposées par la nouvelle génération de voitures électriques, la recharge n’est pas quotidienne. A domicile, seuls 20 % des sondés indiquent recharger tous les jours. 32 % le font une fois par semaine et 32 % deux fois par semaine. Sur les hybrides rechargeables, où l’autonomie en mode électrique est moindre, la recharge quotidienne est plus fréquente (67 %).

Sur le volet technique, la plupart des utilisateurs se contentent de leur installation habituelle sans chercher à recharger plus rapidement. Alors que 60 % des sondés avouent ne pas connaitre la puissance de recharge de leur véhicule, 87 % indiquent ne pas avoir augmenté leur abonnement électrique.

Malgré un temps de charge plus long, la prise domestique est le mode de recharge principal pour 58 % des sondés. La tendance est toutefois plus marquée sur les hybrides rechargeables (89 %) où la taille des packs ne justifie pas forcément la mise en place d’une installation dédiée. Sur le tout électrique, 40 % des sondés indiquent avoir recours à une borne domestique. Bonne nouvelle : dans le cas d’une prise installée spécifiquement pour la charge, celle-ci a été mise en place par un professionnel dans 83 % des cas.

Des bornes publiques peu utilisées

Si elles représentent un maillon essentiel à l’écosystème et une forme de réassurance pour les trajets en itinérance, les bornes publiques restent utilisées de façon marginale. 70 % des sondés indiquent ne jamais ou presque jamais les fréquenter. Quant aux 30 % restants, 67 % indiquent y recourir sur le parking de supermarchés ou de grands magasins. Une tendance appelée à se développer car elle semble répondre au besoin des clients

La recharge sur le lieu de travail est également exceptionnelle. Seuls 10 % des sondés indiquent y recourir une fois par semaine.

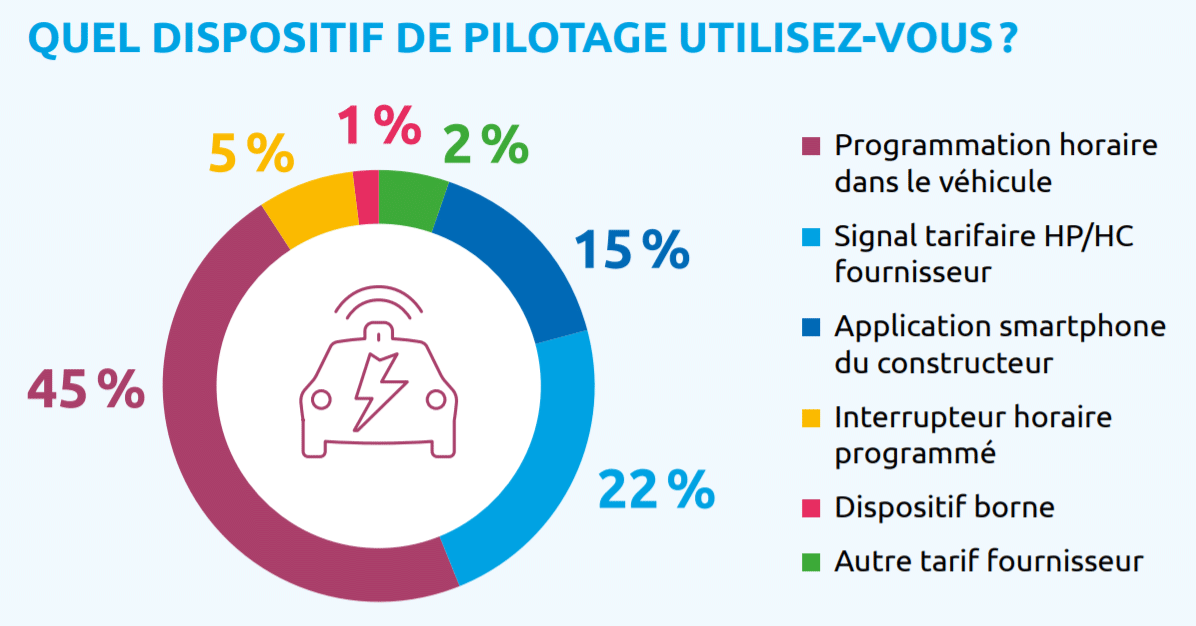

Pilotage de la charge : une pratique à développer

Si la plupart des véhicules proposent des fonctionnalités connectées pour différer ou programmer la recharge, très peu d’utilisateurs avouent y avoir recours. Sur les 37 % y faisant appel, 60 % indiquent utiliser l’interface du véhicule ou une application fournie par le constructeur. Le signal tarifaire heures pleines/creuses n’est cité que par 22 % des répondants.

Élément encourageant : alors que 84 % des sondés indiquent réaliser leur recharge à domicile entre minuit et 7 heures du matin, 58 % se disent prêts à décaler leur recharge pour limiter les pics de consommation. A l’inverse, 38 % ne sont pas prêts à mettre en place la pratique. Un taux qui atteint 47 % pour les habitants en immeuble et 54 % pour ceux réalisant leur recharge principale sur le lieu de travail.

|

Aller plus loin

Découvrez l’enquête d’Enedis sur les habitudes de roulage et de recharge des utilisateurs de voitures électriques et hybrides rechargeables |

| TELECHARGER L’ETUDE | |

La suite de votre contenu après cette annonce

sur l'actualité électrique

Le meilleur d'Automobile Propre, dans votre boite mail !

Découvrez nos thématiques voiture électrique, voiture hybride, équipements & services et bien d’autres

S'inscrire gratuitement