Électrique, bioGNV, hydrogène… quelles motorisations alternatives efficaces pour le climat ?

La suite de votre contenu après cette annonce

Voitures électriques à batterie ou à pile hydrogène, gaz naturel, éthanol et autres biocarburants : le cabinet de conseil Carbone 4 a comparé les émissions sur le cycle de vie des véhicules afin de déterminer les meilleures solutions pour lutter contre le réchauffement climatique dû aux transports.

Évolution entre 2020 et 2030

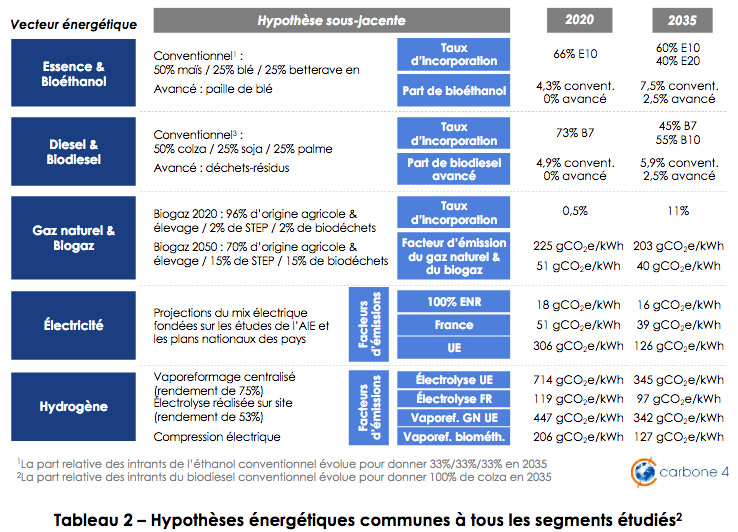

Pour effectuer ses simulations, le cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la stratégie bas carbone et l’adaptation au changement climatique a intégré les progrès technologiques qui vont modifier la donne à plusieurs niveaux. Tout d’abord afin de disposer d’une énergie plus propre.

Par exemple en incorporant davantage de biocarburants dans l’essence (SPE20, exploitation de la paille de blé) et le gazole (B10, arrivée des déchets-résidus), en bénéficiant d’un mix énergétique plus vert pour la recharge des batteries des véhicules électriques et l’électrolyse de l’hydrogène, en diversifiant les produits à méthaniser pour obtenir du biogaz et en ajouter une part grandissante dans le GNV.

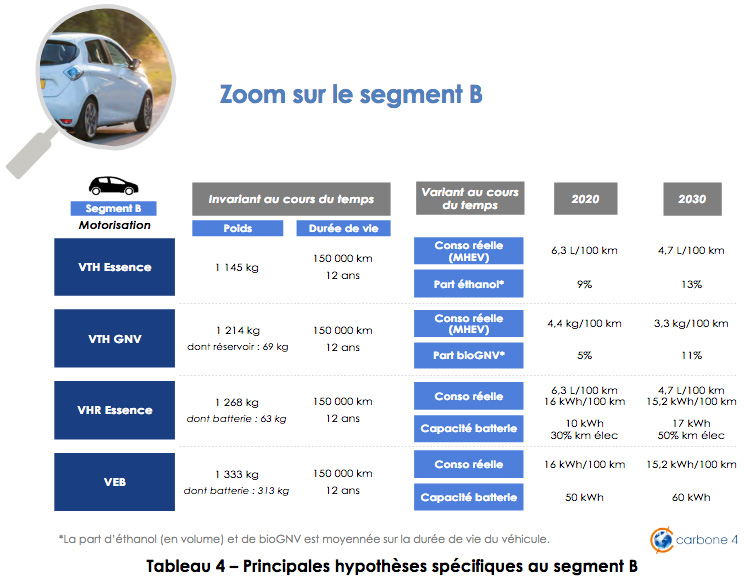

Carbone 4 part également du principe que l’hybridation se généralisera, y compris sur les citadines fonctionnant au gaz naturel. Il en découlera des consommations sensiblement en baisse pour toutes les motorisations thermiques.

1 – Le bioGNV

Aussi bien pour les citadines de segment B que les berlines de catégorie D, le bioGNV apparaît comme l’énergie la plus susceptible de réduire les gaz à effet de serre.

Aujourd’hui obtenu à 96 % de la méthanisation des déchets agricoles et de l’élevage, il s’appuiera progressivement sur une part de plus en plus importante de boues des stations d’épuration (15 % en 2050) et d’autres biodéchets (15 % également). Bien qu’il soit déjà possible dans un bon nombre de stations dédiées d’obtenir du bioGNV, c’est encore aujourd’hui le GNV classique qui est le plus utilisé par les automobilistes. Ce dernier contient toutefois déjà une légère proportion de biogaz, avec une projection d’incorporation de plus en plus élevée.

Dans la situation la plus vertueuse, les émissions pourraient chuter de 225 gCO2e/kWh (GNV) à 40 g (bioGNV pur).

Sur les citadines…

Grâce à l’hybridation, la consommation des citadines baisserait de 4,4 à 3,3 kg de gaz naturel aux 100 km, et celle des berlines de 5,8 à 4,3 kg.

Actuellement, l’empreinte carbone des voitures particulières de segment B fonctionnant au bioGNV est la plus basse : 71 g CO2e/km, contre 81 g pour l’électrique avec le mix énergétique du réseau pourtant avantageux dans l’Hexagone (112 g selon le mix européen, 150 g en Pologne), 170 g pour le GNV, 172 g pour l’éthanol, 180 g pour les hybrides rechargeables, et 222 g pour les moteurs essence. Pas de valeur pour le gazole très en retrait sur cette catégorie de VP, ni sur l’hydrogène qui ne s’y intéresse pas encore.

La projection vers 2030 montre que l’écart s’accentuerait entre les modèles alimentés au bioGNV dont l’empreinte carbone s’améliorerait, et les électriques dont les progrès technologiques seraient gommés par des batteries de plus forte capacité à l’impact CO2 alourdi.

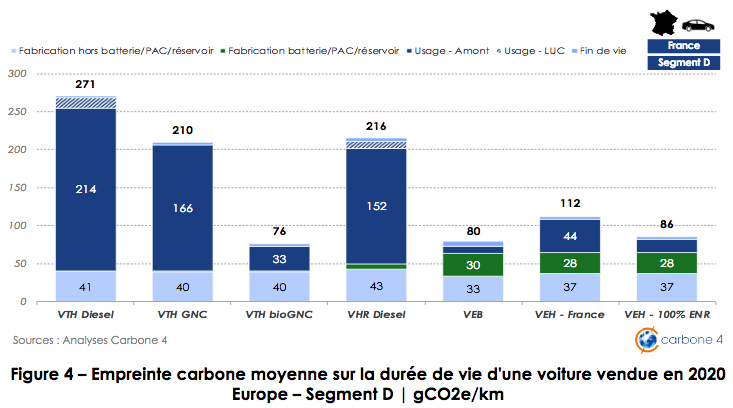

… comme sur les berlines

Les berlines alimentées au biogaz ressortent également comme les moins émissives (76 gCO2e/km), bien que talonnées par les électriques à batterie (80 g) et celles embarquant une PAC et recevant exclusivement de l’hydrogène vert (86 g). À défaut, l’empreinte carbone de ces dernières grimperait à 112 g.

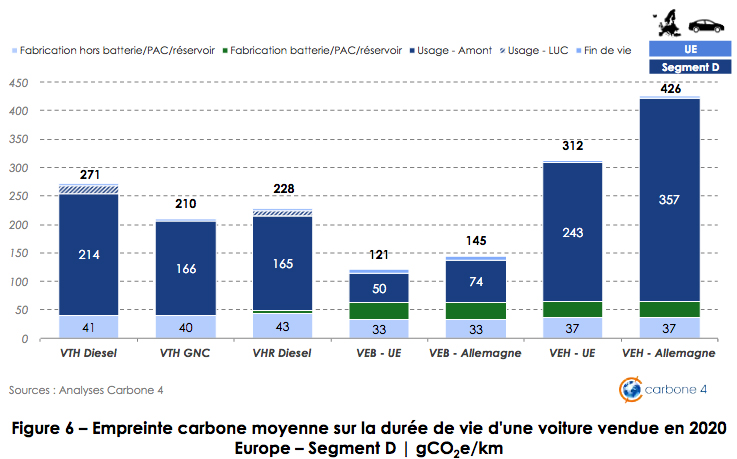

En bas du tableau, le gazole (271 g), les hybrides rechargeables (216 g) et le GNV (210 g) sont bien plus émissifs.

Dix ans après, le bioGNV resterait la meilleure solution pour minimiser le poids carbone de ses déplacements en berline, sans toutefois creuser l’écart avec l’hydrogène vert qui se placerait en alternative plus que satisfaisante.

2 et 3 – Les électriques à batteries et celles à piles à combustible

Grâce à un mix énergétique peu carboné en France, les citadines et les berlines électriques à batterie ou à hydrogène ressortent également des calculs de Carbone 4 comme d’excellentes solutions pour réduire les gaz à effet de serre émis en se déplaçant avec des voitures particulières.

Pour les autres pays d’Europe, la situation est différente. Les véhicules électriques classiques restent mieux classés que les modèles essence ou diesel, même lorsque ces derniers sont équipés d’un système d’hybridation rechargeable.

Ce n’est plus le cas avec les déclinaisons fonctionnant avec une pile à combustible. À moins de les ravitailler en énergie dans une station fournissant de l’hydrogène vert, leur impact CO2 est déplorable, très supérieur à celui des blocs diesel. Ce dernier est crédité de 271 g CO2e/km, contre 312 g en moyenne pour l’hydrogène en Europe, et 426 g en Allemagne.

Par ailleurs, le cabinet de conseil dissuade d’exploiter le biogaz pour créer de l’hydrogène, contrariant ainsi quelques projets de ce type. La raison ? Une hausse importante pour la France des émissions de CO2 : 109 g CO2e/km pour de l’hydrogène obtenu de biogaz en alimentation d’une berline de segment D, contre 86 g pour de l’hydrogène vert par électrolyse, et 76 g en roulant au bioGNV. Autant faire fonctionner directement les véhicules avec ce produit !

Tout miser sur le bioGNV ?

À la lecture des premières pages de cette étude, il serait tentant d’envisager le bioGNV comme énergie alternative unique ou majoritaire avec les voitures particulières. Une projection que ne fait surtout pas Carbone 4.

En se référant à la stratégie nationale bas carbone, les 40 TWh de gaz renouvelable pour les transports serait consommés par 12 % de poids lourds convertis au gaz naturel, soit 130 000 camions, autocars et autobus. En alignant les chiffres sur les ambitions européennes, ce sont 25 % de ces véhicules qui pourraient fonctionner avec ce produit.

Au final, le cabinet de conseil semble en substance s’accorder sur les autres études : privilégier le bioGNV pour les véhicules lourds, décarboner les voitures particulières avec des modèles électriques, et, si l’on veut faire de l’hydrogène une solution efficace, il est impératif de l’associer à une électrolyse exploitant des sources renouvelables.

Quid des biocarburants ?

Carbone 4 estime que l’incorporation de biocarburants dans l’essence et le gazole ne permet qu’une diminution anecdotique de l’empreinte carbone. Même en les utilisant purs, par exemple avec du HVO100 ou du bioéthanol, le gain ne serait que de 20-25 % en comptant le changement d’affectation des terres agricoles.

Face à ces produits, le choix du bioGNV, de l’électricité et de l’hydrogène compte d’autres bénéfices : externalisation positive grâce aux émissions évitées sur les filières agricoles et le traitement des déchets pour le biogaz, aide au pilotage des réseaux électriques (V2G) privilégié par le développement de la mobilité électrique à batterie, et gestion de l’intermittence des énergies renouvelables avec l’hydrogène. Ces 2 dernières solutions permettent en outre de lutter efficacement contre la pollution de l’air et le bruit.

Sans trop forcer sur cet exercice, l’étude ouvre la réflexion à la recherche d’une certaine sobriété (allégement du poids des véhicules, durée d’utilisation plus longue, batteries moins encombrantes, etc.). Les projections apparaissent prometteuses.

Source : Etude Carbone 4

Avis de l'auteur

Philippe SCHWOERER

La suite de votre contenu après cette annonce

sur l'actualité électrique

Le meilleur d'Automobile Propre, dans votre boite mail !

Découvrez nos thématiques voiture électrique, voiture hybride, équipements & services et bien d’autres

S'inscrire gratuitement